عبد الودود سيف: احتشاد اللغة.. ارتباكة البحر

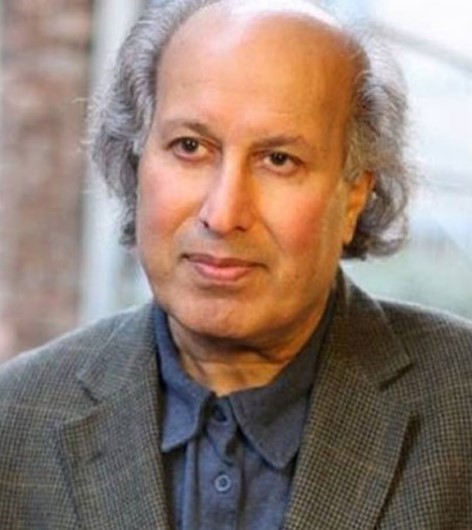

تحتفي مجلة “نصوص من خارج اللغة”، مع انطلاقة أول أعدادها كمجلة فصلية، بعبد الودود سيف شاعرًا وناقدًا، ويأتي الملف محتشدًا بكتابات تتناول سيرة مضيئة واسم لافت في أعماق التفاعلية الابداعية الآتية من أقاصي الوجع السبئي.

يجد هذا الملف طريقه إلى مساحات من الضوء بناءً على مبادرة من الزميل الشاعر أحمد الفلاحي (رئيس التحرير) احتفاءً بعبد الودود سيف، الذي لم تسعفني اللحظة لأجري حوارًا معه؛ إذ تداعت ظروفه الصحية في الآونة الأخيرة (في شتات لحظة الحرب الدائرة في اليمن) بينما عاد لتوه، من القاهرة، في أعقاب رحلة علاجية رتبت لها (بعد مناشدات من أدباء وكتاب يمنيين وعربًا) وزارة الثقافة في الحكومة الشرعية بعدن.

لابد من إشارة إلى أن مواد هذا الملف، تحاول تقديم لمحة عن شاعر وناقد هو من أهم مبدعي “الجيل السبعيني” في اليمن.. وأية قصور أو نسيانات تطرأ، إننا نعتذر عنها، على أمل أن نكون اقتربنا من لغةٍ تحتشد ضمن مهرجانٍ عنوانه “زفاف الحجارة إلى البحر”؛ البحر الذي تجيء أمواجه صاخبة ومشتعلة بلانهاية.

صدام الزيدي

من السيرة الذاتية عبد الودود سيف

عبد الودود سيف شاعر ناقد يمني من مواليد محافظة “تعز”، ولد 1946.بدأ حياته طالبا في عدن فدرس على الاستاذ عبدالعزيز نصر.تغرب مع أخيه الكبير الى الكويت، فتفوق في الثانوية، وحصل على منحة دراسية في دمشق.انتسب باكرا لحزب البعث العربي الاشتراكي في الكويت.درس اللغة العربية، والنقد الادبي، عاد الى صنعاء مطلع السبعينات.عين في البداية في صحيفة الثورة “الصحيفة الرسمية”، وعمل على اصدار ملحقها الادبي، وهو الملحق الذي أسهم في التأسيس للحياة الادبية في الج.ع.ي، وتبنى الحداثة في الشعر الحديث، والنقد، والقصة، وكل ألوان الحداثة الفكرية والابداعية.

رأس تحرير مجلة «اليمن الجديد» التي أسسها أول نقيب للصحفيين عبد الله الوصابي.وكانت «اليمن الجديد» إلى جانب «الحكمة» الناطقة باسم اتحاد الأدباء والكتاب، ومجلة«الكلمة» هي البواكير الأولى – مطلع السبعينيات- في التأسيس للحداثة، والإبداع، والتنوير، ومنها تخرج مبدعون عديدون في ميادين الأدب والثقافة.

تعرض عبدالودود سيف للطرد من العمل، والاعتقال، والملاحقة، وقطع الراتب.رافق عبد الودود التحولات السياسية في منظمة البعث في اليمن، وأسهم في تحول البعث إلى حزب الطليعة الشعبية، وأصبح عضواً في قيادته.

عبد الودود سيف شاعر مؤصل يعتبر من أهم شعراء اليمن.كتب القصيدة العمودية كما كتب القصيدة الحديثة التي يعتبر واحداً من كواكبها اللامعة.أصدر ديوانه الأول «زفاف الحجارة لللبحر»، وله إصدار آخر بعنوان «طاووس اللهب». فهو محكك وأكثر من محكك، يبدع القصيدة ربما في لحظة أو لحظات، ولكنه يظل يجودها، ويمحصها، ويعيد القراءة والتجويد ربما لأيام أو شهور قبل أن يقرأها على أصدقائه الخلص؛ مستشرفاً وقعها عليهم.

أسهم عبد الودود من خلال عمله في مركز الدراسات والبحوث اليمني في إعداد بحوث علمية في مجلة

«دراسات يمنية» المحكمة.تعرفت عليه في الحديدة مطلع السبعينات، ثم عملنا معاً في مجلة «اليمن الجديد»، وتزاملنا في مركز الدراسات والبحوث اليمني.انتظمنا في حزب واحد، هو الحزب الاشتراكي اليمني، واختفينا وتشردنا معاً بسبب الملاحقات الأمنية.

أسهم عبد الودود في تأسيس نقابة الصحفيين، واتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، وأصبح عضو لجنته التنفيذية منذ التأسيس، وكان مسئولاً ثقافياً في الاتحاد العديد. له حضور كبير، ومشاركات في العديد من المؤتمرات والندوات: عربياً ودولياً .

أصدر في تسعينات القرن الماضي صحيفة «البريد الأدبي»، وقد قصرها على إبداع شباب السبعينات؛ فجمع عشرات ومئات القصائد لهؤلاء الشبان المبدعين «المُتَجاهَلين»، وقدم لأعمال العديد منهم، واهتم بأدب الشعراء الشباب؛ بحيث أصبحت الرئة النقية لإبداع هؤلاء الشباب، ورفد إبداعاتهم بآرائه الزاكية.

جمع ثلاثة دواوين للشاعر الكبير، ورائد القصيدة الحديثة: محمد أنعم غالب، وضمنها دراسات شعرية تعتبر من أهم الدراسات النقدية.

عبد الودود سيف شاعر وناقد ومبدع مؤصل للقصيدة الحديثة، على اطلاع واسع بمناهج النقد، ويجمع بين دراسة النقد بمناهجه وتياراته الفكرية واللغوية المختلفة، كما أنه عميق القراءة للأدب القديم، ونقد قصيدة عمود الشعر.

عبد الودود ناقد من طراز رفيع يرتقي نقده الأدبي أو يرتفع إلى مصاف كبار النقاد العرب شأن جابر عصفور، وجعفر العلاق، وفيصل دراج، وكمال أبو ديب ومحمد بنيس، وعبد العزيز المقالح، وعبد الرحمن فخري، وعبد الله البار، وغيرهم.وهو مجدد في شعره ونقده ودراساته البحثية، وقد كُرِّمَ باحثاً وشاعراً وناقداً متعدد المواهب من قبل اتحاد الأدباء والكتاب، ومؤسسة العفيف وجهات أخرى.

حــــــــــوار

حاوره: أحمد الأغبري

في أول مقابلة صحافية له ..

الشاعر اليمنيّ عبد الودود سيف:

أنهيت مهمة ” المحارب”

- جمدتُ دواويني السابقة!

- استحدثت استدراكات كثيرة وواسعة في مفاهيم “اغترابية” كثيرة كنت أعانيها

- استعضت عن انتحال المشاغل بممارسة رياضة التأمل في الذات واستبصارها

- وجدت نفسي في معسكر الشعر واخترت ككل الأصدقاء الانتماء إلى معسكر الحداثة

عبد الودود سيف..قصيدة أطلت، من خلالها، الشعرية اليمنيّة، على أفق جديد، وماتزال دهشتها تتدفق فيوضاً من (الضوء)، منذ اشراقتها الأولى، قبل أكثر من أربعة عقود، وحتى سطوع بريقها وتجليه أكثر وضوحاً واختلافاً في “زفاف الحجارة للبحر”؛ وهو (العرس الشعري) الذي ما تزال أفراحه مشتعلة؛ ليمثل مع ديوانه الآخر “طاووس اللهب” (النص الكامل) لهذا الشاعر اليمنيّ الرائد والناقد والباحث الأدبي المتميز.

ليتَ القوافل في خطايَ محاجرٌ

والأرض إزميلٌ. وذاك الحزنٌ في عيني رخامْ.

فأسير أنحتُ في السنابل قامتي

وأعود بي نحوي.

وأسقطُ في الحطام ْ

يُعد من أهم شعراء ونقاد جيل السبعينيات في اليمن. درس اللغة العربية وتخرج في جامعة دمشق 1971. عمل رئيس تحرير: صحيفة (الثورة) اليومية، مجلة (اليمن الجديد)، صحيفة (البريد الأدبي). من مؤسسي اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، وشغل رئيساً لدائرة البحوث الأدبية واللغوية في مركز الدراسات والبحوث اليمني. صدر له ديوان “زفاف الحجارة للبحر”.. ومن حينها انسحب من الساحة مؤثراً الظل، زاد من عزلته عزوفه – كما هي عادته منذ بداية تجربته – عن المقابلات الصحفية، إلا أن هذه المقابلة لمجلة دبي الثقافية (أُجريت المقابلة عام 2008) كانت الاستثناء الأول والحديث الأول ..وإلى السؤال الأول:

* لماذا كل هذا الرفض والعزوف عن الحديث إلى الصحافة؟

– الذين يتحدثون ويتزاحمون على الميكروفونات كثيرون، وأنا لا أريد أن كون في الزحام و لا أريد أن أزاحم أحداً.

*لكن من حقك أن تقدمك الصحافة وتحتفي بتجربتك…؟

– لا يهمني أن تقدمني وسائل الإعلام ولا يشغلني هذا الموضوع.

البريد الأدبي

* منذ نحو سنوات طويلة توقفت عن الإصدار واعتزلت المشهد الثقافي وانسحبت من الساحة…لماذا هذا الغياب؟

– قد يكون ثمة غياباً ملحوظاً لي، مقارنة على الأقل بصلتي –السابقة– شبه الدائمة بالعمل الصحفي. وقد يكون التفسير القريب لهذا الغياب توقف صحيفة “البريد الأدبي ” عام1999م التي أرأس تحريرها، توقفاً أعده مؤقتاً. ومع ذلك فقد جاوز غيابي مسألة البريد الأدبي، إلى انقطاع مبرمج تقريباً، لاعتبارات تتعلق بصلب عملي الأساسي البحثي..

*(مقاطعاً) هل أفهم أن صحيفة (البريد الأدبي) ستعاود إصدارها قريباً؟

– قد تعاود الصدور لكن عودتها مشروطة بتوفر مؤسسة داعمة؛ فإذا كانت هناك مؤسسة ستدعم استئناف واستمرار صدورها كعمل ثقافي وبشكل غير مشروط ؛فإنها ستعاود الصدور، وهو نفس الأمر بالنسبة لإدارتها.

التفرغ البحثي

* عودٌ على بدء…قلت في الإجابة السابقة إن مسألة غيابك جاوزت مسألة البريد الأدبي إلى انقطاع مبرمج يتعلق بصلب عملك البحثي.. ما تفسير ذلك؟

– تفسير ذلك انني تفرغت بشكل يكاد يكون كلياً لمهمة بحثية أوشكتُ الآن على انجازها، وعودتي إلى سابق سلكي الوظيفي. وأعتقد أن فضول السؤال، ولو من بعض زملائي، قد يذهب إلى سؤالي عن بعض التفصيلات الإضافية، بهذا الشأن، وهو أمر يقتضي التنويه إلى بعض ما يتعلق بالمهمة البحثية المذكورة.

واقع الأمر أن عملية تفرغي البحثي المذكور جاء استكمالاً لشأن قديم أخذني منذ سنوات التحصيل العلمي، واستدرجني أثناء حياتي العملية بأشتات من الاهتمامات؛ تركزت بجملتها باعتنائي بما يمكن تسميته”معيارية علم عروض الشعر العربي” من نواحيه المختلفة، خاصة ما يدخل في تحديد ماهيته بما هو علم. والمعروف أن علم عروض الشعر العربي،لايزال تقريباً في نفس صورته التي تأسس عليها. واستخداماته التطبيقية التي مورست ويمارس بها، لا تلغي جملة الأسئلة القديمة الجديدة التي طُرحت وتُطرح – إلى اليوم – بشأنه، وإن كان السؤال اليوم يتجه إلى معيارية الأسس القائم عليها، وعلمية “المعيار” في توظيفاته التطبيقية. وأعلم أن المحصل في مجالات نقده، من العروضيين المعاصرين واسعة وكثيرة ولكن شأني الحقيقي كان يتجه إلى بحث الأصول، والتوصل في ذلك إلى تحديد وجهي العلاقة بين علم العروض، بما هو علم لأوزان الشعر، وعلم الموسيقى العربية في أطوار استوائها كعلم جامع لمفردات النغم والإيقاع. والرحلة كانت في غيابة” الجُبّ”،أعني في ركام تراث العربية الواسع بمفرداته المتعددة. والمحصل جاوز التصور، وأنتج فيما أنتج– بالنسبة لي حتى الآن – جملة دراسات منها دراسات عملية تطبيقية، نُشرتْ كلها تقريباً. ولعل إيضاحي هذا يستكمل نفسه بإيضاح أوفى، في القادم من الوقت بإذن الله.

رياضة التأمل

على أن السؤال المطروح يأخذني معه باستطراد إضافي، قد يكون الأهم بالنسبة لي على المستوى الشخصي، لاسيما و أن مدار الحديث يتجاوز مسألة نفي “غيابي”– بملامحه الآنفة الذكر– إلى تأكيد حضوري في قلب المعترك الثقافي القائم. وسأتجاوز التفاصيل إلى تأكيد معنى كبير أفدته في رحلتي “التراثية” الآنفة الذكر، مفادها:إفادتي البالغة في عملية إعادة تجديد ذاتي، في اتصالي بالتراث، حيث سمحت عملية التواصل إلى استحداث استدراكات واسعة في مفاهيم”اغترابية” كثيرة كنت أعانيها، وأولها وأخرها إعادة نسج لحمتي بما يصلني بأواصر الرحم والقرابة وتملك الانتماء بالانتساب إلى معنى، قيمة،حقيقة، وجدان. هذا أوجب، بالنسبة لي، العديد من المستلزمات والضوابط. قد يكون منها انني استعضت عن انتحال المشاغل بممارسة رياضة التأمل في الذات واستبصارها من داخلها.

* في سيرتك الذاتية ذكرت أن لك خمسة دوواين بينما لم يصدر منها سوى ديوان واحد …أين بقية الدواوين؟ لماذا لم تر النور؟

– (يضحك) هناك مقولة يمنيّة مفادها “إذا لم تأكل العصيد(أكلة شعبية يمنيّة)وهي ساخنة فلن تستطيع أن تأكلها”، وكذلك هي دواويني السابقة؛ فالديوان الأول والذي تناوله الدكتور عبد العزيز المقالح في دراسة مطولة في كتابه” التشكيل الشعري” في منتصف السبعينيات. هذا الديوان كنت أفكر أنشره بطباعة لائقة، إلا أن الظروف لم تكن ملائمة، فانتهى وقته، وفقد كثير من قيمته فجمدته، وهكذا كانت حكايتي مع الديوان الثاني والديوان الثالث والرابع .

* ماذا تقصد بأنها فقدت كثيراً من قيمتها؟ ما أفهمه أن كل ديوان مهما كانت قيمته يظل شاهداً على مرحلة معينة من مراحل التجربة…؟

– ما قصدته تحديداً هو ابتعاد هذه الدواوين عن مناخ ولادتها، ولا يمنع هذا من نشرها لاحقاً.

* هل أفهم أن مشكلة هذه الدواوين مرتبطة بالقيمة الفنية و ليس بالموضوع ؟

– ما أعنيته أنها، و إن حافظت على فنيتها؛ فقد بعُدت بعض الشيء عن موضوعها.

* قلت إنك جمدت نشرها. إلى متى ستظل مجمدة، متى ستنشرها؟

– حتى تواتيني الظروف ولا أُقهرّ بحذف بعض نصوصها، بسبب عارض ضيق الصدر من نشرها.

الذات / القصيدة

*أنت أحد شعراء جيل عقد السبعينيات الذي يعدّ مرحلة أسهم روادها في صناعة كثير من التحولات التي شهدتها اليمن…كيف تقرأ اليوم تلك المرحلة من واقع تجربتك وعلاقتك بالشعر والحداثة ؟

– عندما وطأت قدماي أرض الوطن في مستهل ذلك العقد كان لا شيء في الأفق إلا الأفق وبضعة شباب لا يتجاوزن العشرات يطلق عليهم الخريجون. ومن بشاشة الحظ العاثر أنني كنت واحداً منهم. لكن خارج المشهد كان ثمة قسمتان، أدعى من أدعى بالمشروعين جمهوري وملكي. ولكن داخل الصدفة كانت أرض اليمن المشتت بين الانتساب إلى التيار الحداثي أو الضد، وكل له سطوته وجنده. ومن دون لا أدري وجدتني في معسكر “الشعر” وكان ثمة من ينهض، وثمة من يغادر، وثمة من يموت، واخترت ككل الأصدقاء القليلين الانتماء إلى معسكر الحداثة.

تصوروا وطناً ضالعاً حتى شدقيه في إرث الانتماء إلى “صفوة” الماضي وثمة جندٌ مجهولون يحاولون اجتياز المسافة بين الصوت والصدى من دون أمد .

كان أمد المدة الفاصلة بين الصوت والصدى هو حضوري الشخصي في قلب المعمعة بدون التعويل على المعنى الذي قد يعنيه “الإرث” في مصوغه العقلاني، أين أنا ؟ ومع من وفي أي وجهة:أزمع الاتجاه؟ هكذا بدت لي المسالة: الاتجاه بخط واحد نحو الحاضر، والانخراط أثناء ذلك في بحث المعاني والمسميات.

نحن جيل الاحتفاء بمعجزة: أينا يصل، قبلا، إلى خاتمة السباق ويفوز “ببرنيطة” السباق. هكذا كنا! ولادة في قلب التخمة، وأكفنا فارغة حتى من خبز الكفاف. حاربت بشجاعة حملة البيارق والمدفوعين بعنف هوية الانتماء إلى هوية الوطن؛ مجرداً من الألقاب والتفاصيل. كان عقد السبعينيات من القرن الماضي هو المرحلة الفاصلة في تكريس معنى الانتماء إلى إرث الحداثة…بأشتات المسميات. وكان الشعراء السبعينيون وأنا منهم ممن استبسل على بوابة الدخول إلى بوابة العصر، واستنطقوا في ذلك القلم والحجر وعمدوا حاضرهم بما يبدو اليوم مشهداً مكروراً في الساحة الشعرية والنقدية.

* وماذا عن نموذجك الشعري؟

– كواحد من شعراء السبعينيات كانت قضية الجديد الشعري هي القضية المركزية بالنسبة لي وسعيتُ إلى تحقيق نموذجي بما تسنى لي من الإمكانيات، ابتداء من النموذج التفعيلي إلى النموذج المدور إلى النموذج النثري إلى النموذج المزدوج بين التفعيلة والنثر إلى قصيدة القناع إلى القصيدة الأقصوصة…إلى ما كان سائداً من نماذج القصيدة العربية حينئذ…غير أن الموضوع – بالمقابل- كاد يكون واحدا، بتعدد أشكاله كلها أنه موضوع “الذات” الممزوجة بهم الوطن – الذات المقابل. لم أحَد عن ذلك قيد أنملة، وأصبحتْ الإشكالية اللاحقة من ثم: كيف يمكنني التنفس بعضلات رئتي كلها، وأتجاوز إيقونة”الذات/القصيدة “؟!.

النص الكامل

*هل هذه المرحلة هي التي مهدت لـ”زفاف الحجارة للبحر”؟

– لقد كان علي – بدءاً – التسليم بأنني أنهيت مهمة “المحارب” في قلب السياسة والوطن، وأخذت أفتش عن معنى أوسع لمعنى “الإرث” خارج جملة المعطيات المتداولة، إلى ما قبل “زفاف الحجارة للبحر”.

باختصار حاولت استيعاب “الإرث” بمعطيات كلية الانتماء إلى ما يشكل بالنسبة لشخصي معنى. حاولتُ النظر أثناء ذلك من الزاوية إلى تخصني، وسعيت إلى انجاز ذلك بابتكار ما أظنه أنه نفسي في إطار مكوناتها البيانية والبلاغية الخاصة بها. وفيما يبدو أن “زفاف الحجارة للبحر” تفلت من كل قيود الماضي لصاحبه، وتحاول التجربة استكمال بُعدها في شقها الآخر بعنوان “طاووس اللهب” قيد الطبع، الذي يشكل مع سابقه تجربة متكاملة قد تكون بعنوان”عبد الودود سيف: النص الكامل”.

* هل أفهم أن دواوينك الأخرى صارت خارج “نص عبد الودود سيف”؟

– بل في عمقه، و لكن من زوايا غير زاوية الذات الشخصية!

الغموض

* يرى البعض أنك تغلق أبواب نصوصك أمام القارئ الذي قد لا يجد سهولة في التعرف إليها .. ما رأيك؟

– في نظري إن الإبداع لا يقتصر على فعل الكتابة، بل يتجاوزه إلى فعل القراءة، وبالتالي فالقراءة ليست أن تباغت النص وتقرأه مثلما تقرأ أي نص أخر وبنفس الطريقة. وأنا هنا أحاول توضيح نقطة مفادها: أن سبب الغموض ليس الكاتب، بل هي مسألة قراءة، إذ يفترض أن يتعامل القارئ مع كل نص بطريقة تختلف كلية عن تعامله مع نص آخر. بمعنى عليه – أولاً- أن يمتلك مفاتيح قراءة النص على الأقل. وبخصوص ديوان”زفاف الحجارة للبحر” تجدني أشرتُ إلى ثلاثة مفاتيح خارجية: الإهداء، عناوين المحتوى، الإشارات في أخر صفحات الديوان. في الإهداء قلت “إلى أبي الذي خرج ذات يوم لأداء فريضة الصلاة وحتى اللحظة ما أزال انتظر عودته!”هل هذا الإهداء لا يعني شيئاً؟هذا (الإهداء) لابد أن يتوقف عليه القارئ، ويتعامل معه بقدر من الاحترام حتى يفهمه، وقد يجد تفسيره في الإشارات في خاتمة الديوان. وإذا لم نقرأ النص بالطريقة التي تليق به لا يمكن أن نتوصل منه إلى شيء. أظن أن احترام المقروء هو بالأصل من قبل احترام القارئ لنفسه.

* بهذا أنت تشترط مستويات معينة من المتلقي…؟

– نعم..فحديثنا عن الجديد الشعري لا يتم بمعزل عن عملية القراءة باعتبارها وسيلة توصيل تحكم عملية التلقي، ودون هذا الشرط لا يمكن أن نرتقي إلى مستوى النص.

* كلمة أخيرة ؟

– ثلاث قصائد قصيرة للشاعر الباكستاني الراحل محمد إقبال ترجمة الشاعر اليمني الراحل محمد محمود الزبيري، أرجو أن تعيض عن النص الذي كنت طلبته مني:

أمنية إقبال

رب هب للشباب آهاتي الحرى وهب للصقور ريشا جديدا

منيتي أن تمدَّ في الأرض من شعلة قلبي نوراً عميقا مديدا

ابن الصقر

أيها الصقر ليس في طرفك اليوم طموح المحلق المتألهِ

ليس يدري جناحك السابح الجوال أن السماء مدت لأجله

أنت نجل الشاهين لكن عينيك تقولان لست أنت بنجله

لم نر البأس فيها ورأينا كل فرع يحوي عناصر أصله

الفجر الثاني

أرى سحرا يبدو علينا بنوره/ ويجلو علينا طلعه اليوم، والغدِ

ولم اكتشف من أي نبع شعاعه/ يجيء، ولا من أي عرقٍ، ومحتدِ

ولكن فجراً يقشعر له الدجى / أتى من آذان المؤمن المتعبدِ.

زفاف الحجارة للبحر: الترميز والتأويل الممكن

د.حاتم الصكَر

-1

لتجربة الشاعر عبدالودود سيف أبعاد ودلالات يحسن التوقف عندها قبل التماسّ أو الإحتكاك النقدي بنصوصه.فهو ذو أسلوب متوازن.لا ينحاز تماماً لمقترحات الحداثة، ولا يتمترس خلف دعاوى التقليد أو الأصالة التي قال عنها ذات لقاء صحفي (… ينمحي معنى التقليد بآعتباره مرادفاً للأصالة، ويصبح رديفاً للإستلاب. مع تعارضهما في الحالتين مع أي نزوع لتأكيد الخصوصية والإبداع.) فهو يضع بذكاء وحساسية كلاً من التقليد والأصالة المزعومتين بمقابل الخصوصية والإبداع، ويختار الأخيرتين ليكونا أشبه بإعلان عن برنامجه الأسلوبي وستراتيجيته الشعرية.. لذا لم يكن عبدالودود صوتاً تقليدياً في الحركة الشعرية الحديثة في اليمن، رغم اهتمامه بالموسيقى الوزنية ومراجعته لنظرية الخليل حول البحور الشعرية وتفعيلاتها وموسيقاها.يعززها الإيقاع الذي يحرص عليه الشاعر، بل كان له فيه نظرات وأفكار كتبها في مبحث مطول عن العروض الخليلي وإمكانات تطويره وتغيير إيقاعاته.مقترحات لم تجد صدى للأسف، وقد تم تمثيلها باعتقادي في قصائد الشاعر اللاحقة،لكنها ظلت ضمن الوزنية الشعرية التي لم يتم فحصها في برنامج التحديث اللاحق، أعني الإنصراف لكتابة قصيدة النثر من خلال الجيل التالي ويعض مجايلي عبدالودود أيضاً.وكتابته أغلب شعره بالطريقة الوزنية(الحرة) المحافِظة على عنصريْ الوزن والقافية والإعتماد على الموسيقى المتحصلة من وجودهما في القصيدة، والمحافظة على النظام البيتي في الشعر العربي لا بالنظم على طريقة الشطرين وإنما بالتعويل على التلاقي بين بنية السطر في القصيدة، ومعناه ودلالات المبنى الشعري كله.وترافق ذلك لغة شعرية تمتثل للمجازات وللصور والإيقاعات المعهودة، ولكن بتجديد واضح في المبنى الشعري العام.وفي المضامين المعبرة عن هواجس وحدوس شخصية يتيجها حضور الذات بشدة في الملفوظ الشعري، وضمائره التي يتقدمها ويهيمن عليها ضمير المتكلم /الشاعر، وعن رفض غيرمحدد الوجهة مُتخفٍّ في كثافة رمزية ووصف ومبالغة وسرد مطول.لكن حمولته السياسية يمكن تشخيصها بالتأويل والقراءة الحفرية .فالشكوى والتمرد وهاجس التخطي والنأي عن الواقع إنما تخفي داخل البنية العميقة للنص تعارضاً مع الأوضاع السياسية السائدة، أو تلخص معضلات. البلاد ومشكلاتها وما تعانيه.

ويمكن التمثيل لذلك بقصيدته (الميلاد – تخطيط على جسد المهد) التي يهجم استهلالها على القارئ بموسيقية، فيها عذوبة وانسيابية، لكنها عالية النبرة وتنساق لآليات البلاغة الشائعة ؛كالجناس والطباق والتكرار الترجيعي، كما أن السرد يتعثر بغنائية مباشرة تخنقه، وتعلو فوق عناصره.وسنعاين ذلك في استهلال النص:

غيم بكفِّي أم دخان هذا ابتداءُ رسوّ صاريتي على شط وأول ما أهش بنرجسٍ أو أستظل بزعفران هذي خطاي تعود بي نحوي، ثم تجلسني إليَّ..أرى الدنان كأنها ملأى بخمر ليس تعرفها الدنان

يمكن للقارئ ملاحظة الحرص على التدفق الموسيقي واستثمار حركات تفعيلة البحر الكامل وسكناتها، وما يخلقه التدفق اللغوي والتداعي أيضاً.

ويمكننا قراءة المسكوت عنه السياسي والإجتماعي في عنوان القصيدة بتخطيط (= شعر) على جسد المهد أي خارطة الوطن ومفاصل حياته، كون اليمن هي المهد عربياً، وكما استثمر أدونيس ذلك في قصيدته الشهيرة (المهد) عن مرائي اليمن وآثارها الشعورية والإنفعالية فيه .

وثمة ما يذكرنا بكثير من قصائد درويش وأسلوبه في الإيقاع واللغة خاصة،.ومن أمثلة ذلك العودة بالفاعل الدلالي في الجملة الشعرية، وهو مختلف عن الفاعل النحوي كقوله ( وأعود إليَّ / أسير إليّ / أمشي إليّ /آتي إليَّ(

وفي طرق التكرار كما فعل مثلا ًفي تكرار أسمّي..

-2

كلما استذكرت الشاعر عبدالودود سيف وقراءتي لشعره ولقاءاتي معه خلال إقامتي الصنعانية أستذكر عمله الطويل زفاف الحجارة للبحر.

هو عمل تتجلى فيه المقدرة التخييلية لعبدالودود، وترويض اللغة لتغدو داخل النصوص الشعرية ذات حمولة رمزية ثقيلة، كما أن لعبدالودود جهده البارز في الكتابة الشعرية الطليعية، كونه من أبرز شعراء مرحلة التحديث الشعري في اليمن، ومن الموجة التالية للرواد التي يمثلها شعراء من جيل السبعينيات وتحمل سمات التبلور والنضج بتأثير استقرار قصيدة النثر العربية وتبلورها، وتداولها على مستوى الكتابة والتلقي، فكانت قصائد النثر التي يكتبها عبد الودود سيف أكثر نضجاً واقتراباً من تقنيات قصيدة النثرالعربية السائدة، وإظهاراً لمزاياها ومقوماتها الفنية التي تتجسد في نبذ الغنائية والمباشرة والنثرية، وتأخير الموضوع أو المضمون لصالح الشكل الجديد، رغم أن شعراء هذه الموجة جاءوا إلى قصيدة النثر من تجارب وزنية جيدة، وراوحوا بين كتابة قصيدة الوزن وقصيدة النثر، بل جمعوا بينهما أحيانا.

عمل سيف المطول (أسماء للموج وألقاب للزبد) في ديوانه (زفاف الحجارة للبحر) المكتوب والمنشور في التسعينيات، يعكس قدرة فائقة ومتقدمة لاستثمار طاقة قصيدة النثر، والحرية المتاحة في فضائها، كما نعثر على احتدام لغوي وتصويري، يلزم القارئ الإنتباه إلى أدق الألفاظ، فهنا (أسماء) للموج لأنه الأصل، و(ألقاب) للزبد لأنه سطح .. وعلى قارئ النص ان يكتشف أول مفاتيح تلقي النص وموجهات قراءته، وأعني بذلك الفرق بين الأسماء والألقاب.الأسماء تنتمي للإنسان ذاته وتقترن بوجوده، فيما تتباعد الألقاب عنه لأنها مسبغة عليه من الخارج.لذا قام عبدالودود بفنية عالية وبما يُظهر قصد المؤلف بإسناد الأسماء للبحر،ورمى الألقاب للزبد الذي يطفو، ثم ينحسر وجوده وينسحب للفراغ.

وهذه الثنائية في العنوان سوف تشقّه دلالياً أو ينشق بها إلى نصفين،وإلى اثنين يتكلمان في النص ويعيشان تفاصيله.بينهما نزاع أزلي مجسّد بحرارة في النص، تسري عدواها إلى القراءة، فكأن عبدالودود يرسم بحراً هادراً بصوت موجاته ودفق مياهه، بينما يطفو الزبد الذي تلفظه الأمواج وينطفئ متلاشياً.

أراد الشاعر لنصه أن يندرج في شعرية العنوان الموضوع للديوان، فجاء النص حاملاً ثنائية ضدية (الأسماء/الألقاب و الموج/الزبد )، وهي تماثل ثنائية (الحجارة/البحر) في العتبة العنوانية (زفاف الحجارة للبحر) مهيئاً القارئ ليتسلم تلميحات وإشارات جسدية توحي بها مفردة ( زفاف) رغم أن هذا الزفاف زائف وغير متكافئ ودليل خذلان ؛لأن الحجارة هي التي تُزفُّ للبحر، فهي فاعل دلالي في جملة شعرية أولى، لكن البحر فاعل دلالي في جملة شعرية مغيَّبة، تشي بها علاقة الغياب بالجملة الأولى، لذا حمل وصفاً وتعيّنات جسدية لا تكفي المرأة وحدها لتمثيلها.فهي بهذا التحديد اللفظي تكون باهتة الحضور في العمل، لكن (الأنثى) ستكون أشد أثراً أكثر حضوراً.وهنا أستخدم هذا الفرق لأوسع دلالة الأنثى؛ لتشمل المؤنث عامة ولتكون المدينة مثلاً .إنها إذ تأتي في مواضع محددة وتؤدي وظيفة دلالية تعمق صورةً أو معنى في برنامج القراءة أو حسابات تأويل النص واجتهادات قراءته.بل هي من مفردات الزبَد الذي ستعكسه القصائد، وهي تنتمي للحجارة في سجل ثنائيات القصيدة.هذا الزفاف يحدث بين نقيضين: حجارة -مؤنثة، وبحر- مذكر.صلادة الحجارة ودلالتها الجامدة تقابل البحر الذي يضج بالحياة وصراخ موجه وكائناته.

ثمة هياج لغوي عارم يوازي هيجانات العاطفة (أدخل بلسماً وأخرج طلسماً) (وأنا الذي آتسع فآمتنع ) (المدى تفاحة وأنا سكين) ولقد توسط الشاعر بضميره اللغوي وأناه، بينه وبين ذاته، بين أسمائه وألقابه، موجِه وزبَده، ليجد نفسه وسط دائرة تكبر إلى ما لا نهاية وراء الأفق، ومنها تكون البداية .في حين ختم الشاعر نصه المحتشد بتداعياته اللغوية والصورية، وبنائه المقطعي المتنامي، المازج بين السرد والوصف : والإسترجاع والحوار الداخلي،مما يؤهله ليغدو أحد النصوص المميزة في قصيدة النثر العربية .ودالاً نصيّاً على عدة تحولات في قصيدة عبدالودود وأهمها:

– الإفادة من السرد واستخدام ضمير السارد الأول، وتوجيه الخطاب نحو قارئ ضمني.

– استبدال الإيقاع الوزني الذي تخلقه التفعيلة بإيقاع قصيدة النثر.

– إطلاق المخيلة وتنضيد الصور من خلالها.

-3

تبدأ القصيدة باندفاع وتدفق شديدين يمثله لسانياًاستخدام الحال (متوَّجاً) بما فيه من قوة في الدلالة :

متوَّجاً بصولجان الرغبة في استئناس جراد الوحش الضال بين أقدامي وخطاي ..

وفي البحث عن المؤثرات قد نجد تصادياً مع مطلع (هذا هو اسمي) لأدونيس ذات الأثر في جيل الستينيات ومن تلاهم، حيث بدأت بالحال أيضاً:

ماحياً كل حكمة هذه ناري

لم تبق -آيةٌ-دميَ الآية

هذا بدْئيوثمة نزاع بين خطى الشاعر وما يتحدى رغبته في الوصول إلى هدفه، رامزاً له بجراد الوحش الضال في البيت الأول، مهيئاً القارئ لهذه المواجهة الملحمية التي ينكفئ الشاعر بسببها إلى ذاته :

)وأدعو إليَّ منقسماً إلى سطح وقاع .في سطحي ماء يدوي وسفائن تغني .وفي قاعي أوتار تهذي .ومآذن تصلي(.

تلاحق قراءتنا ثنائيات النص، هذه التي جعلته منقسماً منشقاً كما يقول الشاعر ألى سطح وقاع ليضيف تعزيزاً لمعراجه أو رحلته الشعرية الأسطورية .لنستدل بعامل التأويل على أن الشاعر يرفض سطحاً أو زبداً يراد له أن يحياه مستبدلاً إياه بماء يتكون منه ؛لأنه من عناصر التكوين الأولى.وتكون تلك شهادة على ولادة جديدة تحدث في القصيدة مادامت غبر ممكنة في الحياة.

على مستوى السرد في القصيدة يتسلم الشاعر مهمة السارد الأول، فيأتي الخطاب بضمير المتكلم، ويصبح راوياً مسؤولاً عما يروي، وموجّهاً الخطاب لقارئ أو مجموعة متلقّين مفترَضين؛ لتكتمل الهيئة السردية المستعارة للتوظيف الدلالي في النص.

وفي التوظيف البلاغي سيجد القارئ تقابلات لافتة لها وقع أو رنين يخدمها المجاز،فتبدو أشبه بحلم أو تهيؤات مما يراه المتصوفة.وذلك شجّع بعض القراءات ذات المقترب الصوفي لتُسقط التصوف على نصوصه التي أراها متأثرة بالأدبيات الصوفية دون التزام بقاموسها الشائع.كقوله:

أدخل بلسماً وأخرج طلسماً/انا الذي اتسع فامتنع/اتسعت الشبهة بين الغمامة والحمامة/ إما زبداً أقيم به سرجاً لموجة .وإما بحراً، أصطحبه على فمي كياقوتة ..

وتقف القصيدة في كثير من مواضعها لتعمّق الوصف، وتتسع أفقياً ولاتنمو، تاركة القارئ يتمتع بلغة منوعة المصادر، ولها وقع شعري مؤثر، لكنها لاتتقدم بآتجاه هدفها، مكتفية بهذا الإنثيال الثر للمجاز والتدفق الإيقاعي الذي أفاد من الحرية التنضيدية في قصيدة الثر، فغدا البيت سطراً طويلاً أشبه بقصيدة مدورة، كما غاب الإيقاع الموسيقي المعتاد ؛ليستعيض الشاعر عنه بإيقاع الصورة والتكرار والخيال الذي يمزج الإيهام بالواقع ؛ليخلق هذه الصرخة التي يشق على القارئ الخروج من موجها وتجنب زبدها…

زفاف الحجارة للبحر..

صوت الأنا الكلية: من اللغة إلى الرؤية

مبخوت العزي الوصابي

مدخل:

الأستاذ عبد الودود سيف شاعر وناقد يمني من محافظة “تعز”، ولد سنة ألف وتسعمائة وست وأربعين للميلاد.حصل على البكالوريوس في الآداب من جامعة دمشق، يعمل رئيسا لدائرة البحوث بمركز الدراسات والبحوث اليمني.أصدر مجلة “اليمن الجديد” ورأس تحريرها.كما أصدر صحيفة “البريد الأدبي”..تُرجمت بعض أشعاره إلى لغات أجنبية.

من أعماله المتميزة (زفاف الحجارة للبحر)، وهو ديوان شعر، صدر عن الهيئة العامة للكتاب سنة ألف وتسعمائة وتسع وتسعين للميلاد، صنعاء، يقع العمل في مائة وإحدى وخمسين صفحة، من القطع الصغير، وهو الديوان الأول للشاعر، وله أعمال أخرى، بعضها نُشرت، وبعضها لم تُنشر بعد.

)زفاف الحجارة للبحر(، عمل شعري مميز من جوانب عدة؛ شكلاً ومضموناً؛ فالعمل يحوي تقسيمات مغايرة، بصورة تسترعي النظر؛ إذ يبدأ بعد الإهداء بقسم يحمل عنوان: “الميلاد: تخطيط على جسد المهد”، هذا القسم نَصٌّ، يقع في تسع صفحات، يليه قسم آخر باسم: ” قامة لِنُصُب..شاهد لضريح”، وتحته تقسيمات وتفريعات عديدة، هي كالتالي:

فصل: مطلع البحر، وتحته: 1- بسملة 2- مطلع البحر 3- أسماء للموج..ألقاب للزبد.

فصل: كوكب القلب، وتحته: 1- فرس الروح: أ- دائرة الخردل ب- فراشة الجلنار 2- تكوين النصب..تكوين الضريح: أ- تقريض منقار الغراب ب- معراج الهاوية (الطرس الأول: مملكة القلب، الطرس الثاني: سيرة موجزة لزنبقة زهرة القطن) ج- تكوين 3- مزمار الأفعوان.

فصل: هلال القش..وهلال الجريد.

فصل: سورة النرجس، وتحته: 1- برزخ سهيل 2- تاج الثريا (الطرس الأول: نشيد الأرجوان، الطرس الثاني: عذراء الأبنوس، الطرس الثالث: دم المومياء).

فصل: شجرة الجلنار، وتحته: 1- شجرة الجلنار: المتن 2- شجرة الجلنار: الحواشي.

وبهذا انتهى القسم الثاني الذي يقع في مائة وست صفحات، ويليه قسم، يحمل اسم: “الابتداء: الختام”، في أربع صفحات، ثم “إشارة”، لها أهميتها الكبيرة في إضاءة جوانب عدة من العمل، على صعيد اللغة، أو السياقات الأخرى.

ولعل المقام مواتٍ لسرد إشارة من تلك الإشارات، يقول الكاتب فيها: «بدأت فكرة هذا العمل في أواخر السبعينات، وأوائل الثمانينات، واختمرت فكرته في منتصف الثمانينات، وعلى التحديد، مع نشوب الحرب القبلية، في ما كان يسمى بـ”جمهورية اليمن الديموقراطية”، في الثالث عشر من يناير، عام 1986م.وقد تمت كتابة فصوله في عامي 1988م، و1989م، (وربما كانت البداية مع أواخر عام 1987م)، عدا فصل “شجرة الجلنار”، الذي كتب في أواخر عام 1992م، وأوائل عام 1993م، في ظل الأجواء السابقة الممهدة لحرب “الوحدة”، التي اندلعت في النصف الأول من عام 1994م».

“زفاف الحجارة للبحر”، عمل شعري كسر نسق الواحدية الإيقاعية؛ إذ راوح بين إيقاع قصيدة التفعيلة في نص، وإيقاع قصيدة النثر في آخر، ومع التفعيلة جاء ما يسمى بإيقاع القصيدة المدورة، على شاكلة قوله في القسم الأول “الميلاد: تخطيط على جسد المهد”:

“غيم بكفي أم دخان

هذا ابتداء رسو صاريتي على شط،

وأول ما أهش بنرجس، أو أستظل بزعفران

هذي خطاي تعود بي نحوي

وتجلسني إليّ..”

وهذا هو الحال مع الفصل الأخير من القسم الثاني؛ فصل “شجرة الجلنار”، والقسم الأخير: “الابتداء..الختام”. في حين نمط قصيدة النثر يسود معظم العمل؛ إذ تأتي أربعة فصول- وتمثل ثلاثة أرباع العمل تقريبا- على شاكلته.فهل للمزج بين الإيقاع واللا إيقاع دلالته؟ وهل ابتكار هذا النوع من التقسيم يشي عن رؤية أو استراتيجية ما في التشكيل؟

العنوان: زفاف الحجارة للبحر، ماذا يريد أن يقول؟ فالزفاف؛ سيميائيا، يوحي بالإخصاب وإمكانية التخلق والتشكل المغاير المختلف، وارتباط الزفاف؛ بوصفه ظاهرة إنسانية، بالحجارة، عبر بنية التضايف، يشف عن رغبة في التماهي بين الكائن البشري والطبيعة، وصيغة الجمع “الحجارة” ذات إيحاء بالحشد للكائن الطبيعي؛ فالحيوية، أو الحياة بمواصفاتٍ بشرية؛ أي بمواصفات الكائن الذي من خصوصياته ظاهرة الزفاف، ستنتظم الكون بكل كائناته، وكأنها تحتشد في فضاءات الذات، ثم يأتي اللام ملبسا هو الآخر على القارئ؛ إذ كونه عائما بين دلالتي الغائية والملكية؛ فالناتج الدلالي إما الصراع، وإما التماهي بين الذات والبحر.أما البحر فقل ما شئت عن طاقاته الإيحائية وتموجاتها التي لا تكشف عن قعر لها حتى يكشف عن قعره هو، وتتوقف أمواجه وتموت الحياة في أعماقه؛ لك أن ترى في البحر رمزاً لحياة منشودة متجددة، أو لذات أكثر فاعلية وحيوية، ذاتٍ متجددة، أو يرمز إلى دلالة الماء؛ بوصفه أكبر مصادرها، وهنا سيكون ممكنا أن تراه مؤشرا لرؤية صوفية تكتنف العنونة؛ فالماء «من العناصر التي تدخل في كيان الصوفي بشدة، بما له من جذور في العقل والوجدان الديني»؛ فالماء هو الكائن الأهم المضاف إلى كائن آخر هو التراب الذي خلق منهما آدم- عليه السلام-، بوصفه رمزاً يشف عن إمكانية خلق جديد.وغير هذا أن زفاف الحجارة للبحر يوحي برغبة الغوص نحو الأعماق.ثم، أليس للنص في تشكله هذا إيحاء برغبة الذات في العودة إلى أعماقها؛ في سبيل إعادة تشكيل كائناتها الداخلية وإنتاجها خلقاً جديداً، وعالما ينتظم العالم الواقعي ويختزله؟ ثم، ألا تكون هذه الرغبة المفترضة، إذا ثبت تحققها، تشي عن رغبة في تغيير الواقع وإعادة إنتاجه في صورته المنشودة والممكنة؟ ولِمَ لا؟!

زفاف الحجارة للبحر: للعنونة خصوصية تغاير العملين الآخرين، بل تغاير ما عهدته جُل الأعمال الشعرية، إن لم تكن كلها؛ للمتأمل على مستوى الهيكلة البنائية أن يلمح خمسة عنوانات رئيسية، سبقتها لتمييزها من العنوانات الفرعية شرطات؛ هذه العنوانات هي:

الإهداء.

الميلاد: تخطيط على جسد المهد.

قامة لنصب ..شاهد لضريح.

الابتداء: الختام.

إشارات.

عنوانان منها يعدان عتبتين، وليسا متنين شعريين؛ هما: الإهداء، وإشارات.وينحصر الشعر في ثلاثة عنوانات؛ هي: الثاني، والثالث، والرابع.ولكن في النظر إلى الفضاء الذي يشغله النص الواحد، نجد أن الديوان كله فصل واحد، قُدّم له بنص واختُتِم بآخر.وكأن المقارب أمام عملٍ، له مقدمة وخاتمة ومتن؛ ذلك المتن هو النص الثاني، وله عنوانات فرعية، سُمِّيت فصولاً، ثم اندرجت تحت كل عنوان فرعي عنوانات فرعية، اتخذت أشكالاً ومسارات مختلفة في التسمية.

وعلى مستوى المعجم اللغوي، الذي تشكلت منه العنوانات، نجد أن حقل المعرفة كان طاغياً؛ سواءً ما كان منها ذا أصول دينية، أو فلسفية، أو معرفية.

جسد حقل المعرفة عدد من المفردات، مثَّلت حضوراً بارزاً؛ على شاكلة (الميلاد– المهد– ضريح– بسملة– تكوين– معراج– مزمار– الجريد– سورة– عذراء– شجرة– متن– حواشي– مومياء– الطرس– الهاوية– إشارات– النصب– أسماء– ألقاب…(.

والمتأمل في هذه الفسيفساء من المفردات يكتشف أنه أمام مسامات كونية تنفتح على أكوان طبيعية وإنسانية، تتجاوز حدود الزمن والمكان والإيديولوجيات والانتماءات، كأنها تصهر الكون، ناهيك عن العالم، في بوتقة واحدة..هذا الانصهار لم يتجسد على مستوى الحقل الدلالي، بل الشكل؛ إذ انصهرت هياكل الأجناس الأدبية وغير الأدبية في جنس واحد، كأن القارئ، أمام خطاطة هيكلة العمل، قد وقف على عمل كتابي تجاوز حدود التصنيف التجنيس، متسائلاً: هل هذه هيكلة عمل شعري أو سردي أو نثري؟ بل هل هذه مواصفات هيكلة عمل أدبي، أو أي ضرب من القول؟!

غاية مقصودة في التشكيل ألقت بظلالها على العنونة؛ سواء أكان العنوان الرئيس، أم العنونة الداخلية، تنتظم العالم وتحاكي تكوره ومداراته.

التركيب اللغوي، وتقنية التقديم والتأخير:

من صور الانزياح، أو العدول عن العرف التركيبي، التقديم والتأخير.ولهذه الخصيصة العلائقية إسهامها في إنتاج دلالة النص، وقد تأتي الإشارة إلى هذه الخصيصة في هذا السياق من المقاربة؛ لكون تقنية التقديم والتأخير لا تتجلى إلا من خلال التركيب.وإمكانات اللغة العربية في مجال التقديم والتأخير كبيرة جداً، فاختراق الرتب، وخاصة غير المحفوظة، هو ما يولد هذا التجاوز، وينتج دلالته؛ لأن فهم العلاقات بين أجزاء الجملة ليس مقصوراً على موقع الكائن الإفرادي داخل التركيب، أو الكائن التركيبي.

للمتأمل في تركيب الجملة في نصوص)زفاف الحجارة للبحر( أن يجد من صور التقديم والتأخير، ملمحاً أسلوبياً بارزاً وماثلاً؛ على شاكلة تقديم شبه الجملة ونقلها في الرتبة، إلى مكان كان أحق به إما الفاعل، أو المفعول به، أو المبتدأ، ولم تتجاوز هذه المنزلة التي انزاحت إليها، ولم تبرحها؛ فماذا سيستشف المقارب من كون التقديم اقتصر على شبه الجملة؟ وإذا كان النص يحمل بين جنباته روح المغايرة وكسر المألوف، وإعادة تشكيل الثابت، فما سر خفوت هذه الروح أمام فرصة اختراق نظم بناء الجملة، وخلخلة ثوابتها ومسلماتها؛ كصنيعها في غير كائن من كائنات البنية النصيّة؟

هدأت بقاعي الأرض …

يزيل عن كتفي الخرائب والحفائر…

بذرت خطاي على خطاي قوافلاً…

فضَّت يداي براحتي زبرجدا…

وأنا الذي منح الصواري في الفضاء سموها…

ليت القوافل في خطاي محاجر

وذاك الحزن في عيني رخام…

أنحت في السنابل قامتي …

أطوي من سماء الأفق أشرعتي…

لعل المقاربة تذهب بعيداً عن مبرر هذا التساؤل المشروع لامحة انسجاماً، فيما رآه التساؤل انفصاماً عن توازي الكائنات النصيّة في طبيعة تشكلها، وكأن الحذق الفني الذي يمتلكه الشاعر كان حاضراً أثناء صياغة التجربة الصادرة عن موقف خاص من العالم والذات، حضوراً مكَّن اللغة من التعبير بقوة عن مكنونات الذات الشاعرة، ومجسدةً للعالم الذي ارتأته هذه الذات تجسيداً مفعماً بروح الحيوية والخصوصية والتفرد.

فزفاف الحجارة للبحر مثّل موقفا من الكون، كما هو موقف من الذات، والكتابة تقتضي إعادة تشكيل هذين العالمين من الداخل، وفق منظور الذات الشاعرة/المتكلمة، مع احتفاظهما بطبيعتهما الإطارية؛ فاستدارة الكون ومداراته وفضاءاته لم تتغير في صورتها الفيزيقية، والذات؛ بوصفها كياناً إنسانياً، لم تتغير في مكوناتها الهيكلية؛ إذ الرأس والقدمان واليدان؛ بوصفها أجراماً إنسانية، ظلت على تشكلها الفيزيقي.ومن ثم، فالرؤية تنطلق إلى الداخل، وإعادة إنتاج العلاقات بين الكائنات الداخلية.ولأن البعد المكاني ظل شغل الذات الشاغل في سبيل أن تتمكن من احتواء الكون، بأجرامه وكائناته، وتقدم هذا التمكن من خلال اللغة، فقد ارتأت في شبه الجملة كائناً بإمكانه– في ظل موقفه في التركيب– أن يجسد البعد المكاني الذي اتكأت عليه الرؤية في منح الذات طبيعة كونية، تنتظم الكون وتختزله؛ فتقديم شبه الجملة منح النص قيمة فنية، وثراء دلالياً، تمثَّل الأخير في تصوير قدرة الذات على التخلُّق من جهة، ومن جهةٍ ثانية، إمكاناتها في اختزال العالم وإعادة تشكيله؛ فالبعد الدلالي الأول، أو الشق الأول من الدلالة، يبدو جلياً؛ من خلال هذه الشواهد النصية:

)بذرت خطاي على خطاي قوافلاً…

فضّت يداي براحتي زبرجداً …

يزيل من كتفي الخرائب والحفائر…)

أما البعد الثاني، أو الشق الثاني من الدلالة، فمن شواهده:

)هدأت بقاعي الأرض …

أطوي من سماء الأفق أشرعتي)

فالقيمة ليست في بذر القوافل، وإنما بذرها في الخطى، وليست القيمة في إزالة الخرائب والحفائر، وإنما في كون كتف الشاعر، أو الذات الشاعرة، هو المكان الذي احتوى هذه الخرائب والحفائر.وقل مثل ذلك في (هدوء الأرض في قاع الذات) أو (طي الشراع من سماء الأفق)؛ إذ القيمة الدلالية تكمن في هدوء الأرض في قاع الذات، كما تكمن في كون الطي من سماء الأفق؛ بوصف الذات لها فاعلية، تستطيع أن تطوي شراعا يملأ الأفق ويشغله؛ ليؤكد ذلك كله حقيقة، هي: أن الذات قد انتظمت العالم واختزلته، مع احتفاظها بمكوناتها الإنسانية، ومن ثم جاء التركيب في إطاره الخارجي محافظاً على خصائصه الطبيعية التواضعية، مع تحول داخليٍ، يخدم الدلالة ويجلو الرؤية الصادر عنها النص، ويجسدها نصاً ناطقاً بمكنونات الذات ورؤيتها للعالم.

– زفاف الحجارة للبحر..إيقاع اللا إيقاع

قبل البدء في مقاربة الإيقاع الداخلي في ديوان (زفاف الحجارة للبحر)، ينبغي الإشارة إلى أن الاقتصار على تحليلات هذا النوع من الإيقاع في هذا العمل فقط دون سابقيه، لا يعني عدم تجليه فيهما، وكما يعني كذلك عدم تجلي إيقاع التفعيلة، في هذا الديوان، إنما يعني –كما هو دأب المقاربة- الوقوف على ما يمثل ظاهرة أكثر جلاء وبروزا من غيرها، الأمر الذي يجعلها ملمحاً أسلوبياً مهيمناً؛ إذ يقتضي ذلك هيمنة بعده الدلالي.

وإيقاع هذا العمل يبدو مغايرا، كما لو أن فضاء الإيقاع قد تراسل وفضاءات البنية النصية الأخرى؛ إذ تجلى إيقاع النصوص على شيء من الخصوصية، التي انفرد بها العمل عن سابقيه؛ فحين تلج أول نص فيه، فأنت في حضرة إيقاع التفعيلة، في نموذجها المدوّر، المنتظم وفق تفعيلة (متفاعلن، ل ل ــــ ل ـــــ)، إلا أنك تنفتح على إيقاع (اللا إيقاع)، مذ أن تغادر النص الأول (الميلاد: تخطيط على جسد المهد)، حتى تصل إلى آخر نصين في الديوان، فتجد نفسك مرة أخرى في حضرة إيقاع التفعيلة، كما كان حالك في نص الميلاد، وأول هذين النصين هو “فصل شجرة الجلنار”، وهو آخر فصل من خمسة فصول، تمثل أقسام نص طويل أسماه “قامة لنصب..شاهد لضريح”، ويكاد أن يكون كل الديوان، أما النص الثاني والأخير فهو “الابتداء: الختام”؛ فما دلالة أن يكون الإيقاع حاضرا في البدء والختام، ويختفي في جوف النص؟ ألا يشي عن دلالة الانتظام الكلي، واللا انتظام داخلياً؟

وعلى مستوى الإيقاع الداخلي، فقد تجلى على المستوى الصوتي إيقاع داخلي؛ سواء في النصوص التي انتظمها إيقاع التفعيلة، كما هو شأن الثلاثة النصوص، أو في نصوص النص الطويل؛ المسماة فصولا، التي تنتمي إلى ما يطلق عليه “نص قصيدة النثر”، وهذا النوع من الإيقاع يجسده البعد التكراري للأصوات، الذي يتجلى على مستوى السطح الصياغي، ومن خلال التأمل في البعد التكراري تتأتى مقاربة هذا النوع من الإيقاع؛ فالبعد التكراري هو المدخل الصحيح لجلاء «القيمة الصوتية الجمالية التي توجد في الألفاظ على درجات، كما توجد الألوان في الرسم، والألحان في العزف…وهذا ما تدركه الأذن والوجدان فيما نسمع، وقد تدركه العين أيضاً فيما نرى ونبصر”.

وقبل النظر في إمكانات التكرار في إضفاء شحنة دلالية على النص، تشير المقاربة إلى أنه– أي التكرار- قد يكون مقيّداً، وقد يكون مطلقاً؛ بمعنى أنه يلتزم تكرار أصوات أو حروف بعينها، وفي مواضع بعينها، وقد لا يلتزم، بل قد تنتظم حروف بنسب متفاوتة، تتفاوت مستويات انتظامها بين التساوي الصوتي، والتوازي الوزني من قصيدة لأخرى، بل في القصيدة ذاتها. كما هو الشأن هنا في زفاف الحجارة للبحر.

إن جمال التكرار لا يقف عند تجسيد الانسجام بين الرؤية والنسيج الصوتي فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى إسهام كبير منه في إنتاج دلالة النص.

وإذا ما وقفت هذه المقاربة عند التلاؤم الدلالي بين الصياغة وطبيعة التجربة، فإنها ستجد كيف أسهم الصوت في بعده التكراري، في جلاء التجربة وإضاءة جانب من جوانبها؛ إذ إن المتأمل في النص يجد الذات الشاعرة تعيش أجواء مكهربة، ترغب في الركض وراء خيوط أحلامها، في إعادة تشكيلها للعالم؛ بدءاً من رحلة البحث عن الحقيقة؛ (غيم يكفي أم دخان…)، فالقلق والتوتر ولحظة النشوى/لحظة المكاشفة، حتى الاستقرار على عتبات الواقع؛ (وأغفو في خطاي)، انعكست هذه المعاناة على النسيج الصوتي، الذي كان مزيجاً من متضادات صوتية؛ بين همس وجهر، وانقباض وانبساط، وشدة ورخاوة.

إن طبيعة التجربة والروح المشاكسة والمتصارعة مع كائناتها قد أضفت إلى التشكيل هذا الصراع الصوتي، الذي تجده المقاربة من خلال الاستقراء الذي تضمنه مبحث الكائن الصوتي؛إذ جاءت نسبة تردد المجهور مقارنة بالمهموس متقاربتين، وهذا التقارب في النسبة يعطي هذا الكائن الصوتي فاعلية في تجسيد هذا الصراع وتمثيله على سطح التجربة المتشكلة نصاً لغوياً شعرياً مغايراً.

ولعل من معاني هذا الصراع الجدلي جدلية الذات الشاعرة والموقف الصادر عنه العمل؛ أي أن الذات– بطبيعتها- ذات طامحة قلقة تمارس الفوضى والتمرد، لا تؤمن بالأنساق الثابتة، لا تقف كثيراً على الضوء الأحمر، هذه الحيوية أفرغتها الذات على التشكيل فكان القلق والتوتر الصوتي إلى جوار التوازي والتماثل، وهما العاملان اللذان دفعا التشكيل إلى السير في خطوط تقتضي التجربة والرؤية أن يسير فيها؛ إذا جاء التكرير للصوت؛ مجهوراً أم مهموساً، في نِسَب تتوازى كثيراً في توزعاتها على سطح النص، وفي ذلك ما فيه من دلالة؛ إذ أن «لتكرير الحرف في الكلمة [أو في النص] مزية سمعية وأخرى فكرية؛ الأولى ترجع إلى موسيقاها، والثانية إلى معناها».وهذا التشكيل الذي يشف عن حذقٍ فني وإحساس عالٍ بحساسية الصوت؛ الأمر الذي أضفى على الصياغة، إلى البعد الدلالي، جرسا إيقاعياً يشف عن رغبة في انتاج وخلق كون شعري مغاير يحمل خصوصية الموقف ورؤية الذات للعام وكسر المعيار، وهز أعمدة الثوابت والمسلمات؛ فكان على مستوى الصوت أن تم المزج بين الصخب والخفوق والحركة والتريث؛ إذ مزج الشاعر المجهور الشديد بالمهموس الرخو، والصامت بالصائت، فكانت هذه الفسيفساء بمزج وتواشج بين اللامنسجم أو اللامتواشج، فاستطاع الشاعر من خلال ذلك «أن يتغلغل في نفوسنا إلى نقاط عميقة، لا تصل إليها الكلمة مجردة من صفتها الموسيقية أو الإيحائية».وإذا عدنا إلى التكرير سيجد القارئ «أن التكرار المتزن نوّع الوزن، والوزن– كما شبهه ريتشارد- إذا ما قصد استعماله لأغراض شعرية، أشبه ما يكون بالخميرة في حد ذاتها عديمة القيمة…ومع ذلك فهي تضفي على الشراب الذي تمتزج بنسب معقولة روحاً وحيوية»؛فما سيجد المتأمل إذا وقف على مثل قول الشاعر في أحد نصوص الديوان:

) فلألج المحارة بالمحارة

والحجارة بالحجارة

والشواطئ بالسفين).

إن الإيلاج عملية احتكاكية، ومن مظاهر هذا الاحتكاك أن يفصح عن صوت؛ فكأن تكرار الصوت؛ ( الحاء)، يشف عن ذلك الاحتكاك ويجسده، كما يفضي استخدام حرف الجر؛ (الباء) بمعنى (في)، إلى ضغط الحيز المكاني بين الوالج والمولج فيه، ليكون الاحتكاك بحجم الدلالة التي تنبعث من تكرار)الحاء ( أربع مرات، في أربع كلمات متجاورة.

)هذا ابتدأ رسو صاريتي على شط،

وأول ما أهش بنرجس،

أو أستظل بزعفران.

هذي خطاي تعود بي نحوي،

وتجلسني إلي..)

هذا المقطع، بما تحمله معانيه، من سكون وهمس دلالي من خلال (الرسو-الشط- أهش- تجلسني إلي)، لم يكن التشكيل الصوتي بمنأى عن هذا البعد الدلالي، بل جسده على وجه من الكمال، فكان الصوت المهموس حاضرا وبقوة إيحائية، قد لا يقولها أو يشف عنها أي كائن نصي آخر، من خلال الحضور الفعال للأصوات المهموسة التالية:(الهاء- السين- الياء- الباء- التاء- الألف- الصاد- الشين- الواو).وهذا على غرار قوله:

)أمشي كأن الماء أكمل خلقه وجرى إليَّ،

والواقفين بقامتي تعبوا،

ونصفي غائم أو حالم،

والقلب أشبه ما يكون بقمحة،

والقلب أشبه ما يكون بسنديان)

فحالة النشوى التي يشف عنها المقطع بأجوائها المفعمة بالقلق والتوتر والصراع، قد خلعت إهابها على التشكيل الصوتي؛ فتجلى المجهور بفاعلية تشف عن روح متوترة، جسدها القاف، إلا أن المهموس حضر إلى جواره مجسدا روح الصراع، مانحين اللغة قلقا وتوتراً، يضارع قلق الذات وتوترها في هذا المقطع من النص (أمشي- نصفي- أشبه- أشبه- سنديان# خلقه- واقفين- القلب- القلب).

وعلى مستوى إيقاع الإطار/البحر والتفعيلة، إذا جازت العودة إليه، يجد المتأمل في النسيج المقطعي دليلا يسند الدلالة التي شف عنها الإيقاع الداخلي هنا؛ فالمقاطع القصيرة والطويلة قد تبوأت من النص أماكنها المناسبة والملائمة، لما يمكن أن توحي به من دلالة. “إن غلبة المقاطع القصيرة” كما يقولون ” في اللغة العربية، ترتبط بالأفعال أكثر مما ترتبط بالأسماء…” وهذا الارتباط بين الأفعال والمقاطع القصيرة، جعلها توحي بالنشاط والحركة، وذلك ما يشي عن انسجام وتآلف بين الكائنات النصية، في إنتاج دلالة كلية تقتضي حركة ونشاطا صوتيا في مواطن النشاط والحركة في الذات والتجربة في النص، كما تقتضي سكونا وتمددا صوتيا في مواطن السكون وتمدد الزمن وثباته “والتكوينات التي تغلب عليها المقاطع القصيرة، من ناحية أخرى، بات موسيقى بارزة لافتة، لخروجها عن النسبة المألوفة بين المقاطع القصيرة والمقاطع الطويلة” في لغة النثر.

فالانتعاش الإيقاعي الذي يشف عنه المقاطع القصيرة، يضارع انتعاش الذات لحظة ممارسة الفعل،(اهش بنرجس- أستظل بزعفران- أكمل خلقه- تعود بي نحوي- تزف إليّ =أجعل من- أو أستدير- وأنا أدندن…).

ولا ترى هذه المقاربة أن الفعل بذاته يحمل دلالة الخفة أو النشاط، أو أن الاسم يشير دلاليا إلى ثبات أو سكون، وإنما الحيوية والتجدد والتغير قد يفتقر إليه الفعل في مواضع ويمتلكها الاسم؛ خذ مثالا على ذلك قول الشاعر في نص الميلاد: (وأغفو في خطاي- واقوم من وقتي إلى وقتي- ويمضي صاعدا- وأدخل في هواي)؛ فالعبارات في دلالاتها الكلية تدل على الثبات، ولكنه ثبات الفعل واستمراره، ومن ثم تداخلت المقاطع، لتداخل الحركة بالثبات، فالفعل (أدخل) زمنيا، سريع الحدوث، أو الشروع في معناه، وهو الدخول، إلا أن مسافة الدخول تمتد وتتجاوز المتوقع الزمني إلى الاستمرارية الزمنية؛ من حيث كون الدخول في متاهات طويلة هي فضاءات الذات، تلك الذات الكونية، المنطوية على فضاءات الكون.

وللإيقاع مظاهر أخرى في تصوير وتجسيد مكنونات الذات غير المقاطع أو التكرير الصوتي للحرف، منتظما كان أم غير منتظم؛ من تلك المظاهر عناصر البديع ودورها في إضفاء جرس إيقاعي على النصوص؛ خاصة ما كان يعتمد منها التكرير على مستوى التوافق السطحي، سواء أكان على المستوى العميق أم لم يكن.وشيء آخر في حقيقته ينتمي إلى إيقاع الإطار إلا أن له دوراً في تشكل الإيقاع الداخلي، وهو تشكل النص وفق تفعيلة (متفاعلن، ل ل ــــــ ل ـــــــ)؛ فقد تعرضت لتحولات عن صورتها في إيقاع اللسان، من خلال الزحافات والعلل؛ كالإضمار، وهو تسكين الثاني من هذه التفعيلة، فتغدو (ــــــ ـــــــ ل ـــــــ)، أو الحذف، وهو حذف الوتد المجموع من آخر التفعيلة؛ (ل ـــــــ)، وهذا نقص، وهناك زيادة، جسدتها علة “التذييل”؛ أي زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع (ل ل ــــــ ل ـــــــ 0)، أو علة التذييل والإضمار(ــــــ ـــــــ ل ــــــ 0)، وبصورة مجردة عن التمثيل يستطيع المتأمل ملاحظة هذه الصور المنحرفة عن الشكل المثالي، وكيف يمكن أن تمنح النص درجة في سلّم الأدبية، من الانحراف عن عروض اللسان، من جهة إذا دخلت في المنجز الإيقاعي؛ إيقاع النص، ومن خلال التحولات المقطعية، من جهة ثانية؛ فالإضمار يمتلك قدرة في تغيير المقطع وإنتاج تشاكل وتمازج بين المقطع القصير والطويل يضارع الصراع الرؤيوي، والزيادة والنقصان نوع من الصراع، تجسده التفعيلة في تشكلاتها من منحنى آخر.

أما انتظام التفعيلة في إطار إيقاعي مدوَّرٍ، فهو انتظام يجسد التموج الدلالي الذي انتظم النص؛ فالمقطع المدور إيقاعيا يصور ويجسد الدفقة الشعورية المنغلقة والمستديرة، والمنكفئة على الذات، كما له أن يشي عن تلك الاستدارة الكونية للعالم الجديد، المتشكل نصا شعريا.وبما أن هذا العالم في كائناته عالم مغاير متفاعل من الداخل، فقد جاء ت التفعيلة في تحولاتها عن التواضع مشيرة إلى ذلك ومجسدة له، وخارجيا انتظامها في ضوء التدوير يجسد أبعاد الذات الكونية وإطارها.وللمتأمل في إيقاع هذا المقطع أن يرى بوضوح دلالة الإيقاع وتعالقها وتراسلها مع دلالات الكائنات النصية الأخرى:

)قلق كأن الريح من حطب، ومن صخب، ومن تعب،

ونايي ليس يسمعني، وريحي ليس تشفع لي،

وهذا العمر أوسمة على صدر التشتت..والضياع.

وأنا كغيم ناشب في الرمل، صوتي فاحمٌ أو نادم،

فلأهتفن بملء أوردتي، وكل مسامعي:

عاد الذين أحبهم..فبكيت من فرحٍ عليّ

ورجعت مبتكراٌ، كأزهى ما يكون اليتم،

أو يلغو القرنفل باسمه..ويسير بي نحوي ويسطع من شذاي).

ولأن العمل كان عالما، بل كونا، والذات فيه تختزل هذا العالم وتنطوي عليه، تستطيع هذه المقاربة أن ترى الإيقاع هو موسيقى العالم، إيقاع الطبيعة الصادر عن قيثارة اللغة المتشكلة بعيدا عن عروض الخليل، في نسق إيقاعي، وأقرب تصويراً للحياة؛ فكانت التقطيعات والتوازنات اللامتناهية، والتكرير؛ سواء تكرير الحروف، أو الكلمات، أو المسافات اللغوية والتعبير المرتبط بتشكيل معين.

وما يمكن أن تشير إليه المقاربة، وهي بصدد الإيقاع الداخلي، دلالة الميم والنون، وهما حرفان مثلا حضورا بارزا في النص وعَبَّرا عن وجود ظاهرة صوتية، تدفع بالنص نحو الأدبية، من خلال الجرس الموسيقي؛ لكونها «في أكثر المفردات اللغوية على درجة كبيرة من تعديل الصوت وتلطيفه».

أما النون فتمثل خاصية أخرى في النص عند سبقها بأحد حروف المد واللين؛ على شاكلة: (دخان- زعفران- الدنان- الصوان- مهرجان- الجمان- ياسمين- اليقين- الحنين- اليمين-…)؛ إذ يشي هذا الحضور البارز والمُشْكِل عن ظاهرة صوتية في النص، عن تحاور معرفي، قام به العمل مع نص مقدس هو القرآن الكريم، وتأتي فاعلية هذا التحاور وقدرته على مكاشفة الرؤية الصادر عنها العمل، كون الأخير لم يجد فضاء أوسع من فضائه إلا هذا النص السماوي المقدس، فَتَفيَّأ ظله؛ لكونه بصدد إعادة تشكيل سبق أن أعاد تشكيله ذلك النص السماوي، وسيظل يعيد تشكيله كما تقتضيه الحقيقة، التي يسعى إلى مكاشفتها ديوانُ (زفاف الحجارة للبحر)، وإلى جوار الفاعلية الرؤيوية من هذا التحاور تأتي القيمة الصوتية الدلالية؛ إذ« كثر في القرآن ختم الفواصل بحروف المد واللين، وإلحاق النون، وحكمته وجود التمكن مع التطريب بذلك، كما قال سيبويه: إنهم إذا ترنموا[يقصد العرب] يلحقون الألف والياء والنون؛ لأنهم أرادوا مد الصوت، ويتركون ذلك إذا لم يترنموا».

لقد استطاع الصوت في ديوان (زفاف الحجارة للبحر)، أن يسهم في إنتاج دلالة النص إسهاما ملحوظا من خلال تفجير طاقات اللغة الكامنة؛ إذ اصبح بذاته ملمحا أسلوبيا مغايرا، يضارع التجربة، ويضيء جانبا من جوانبها.

زفاف الحجارة للبحر..صوت الأنا الكلية:

وهنا سينفرد المقام بالحديث عن صوت الأنا في (زفاف الحجارة للبحر)؛ لقد كان صوتاً طاغياً ومهيمناً خفتت أمامه كل الأصوات، بل غدت كلها بعضاً من أصدائه ترتد من جوانب الذات المترامية الأطراف.

لقد كانت الذات، كما تبين سابقاً، ذاتاً كلية غائبة عن الوسط الاجتماعي غياباً مختلفاً، ومغايراً؛ إذ كان غياب الاحتواء، وليس غياب الافتراق والبعد. لقد غدت الذات وحيدة؛ لكون الآخر صار جزءاً منها، وليس حاضراً أمامها، يشاطرها الزمان والمكان، لقد انكسر الزمان في مرآتها؛ لأن حياتها لم تعد تنتظمها حركة الليل والنهار؛ بوصفهما المتحكمين في سيرورة الزمان.كانت خارج حدود المكان؛ فأنى ذهبت فإنما تذهب من نفسها وإلى نفسها، ومن يتراءى صوتاً غير صوتها فإنما يكون ذلك حين تعود إلى داخلها؛ فتتحاور مع مكنوناتها الداخلية، في سبيل إعادة إنتاج الأنا الكلية.

إذن، ليست العودة إلى الداخل من منظور تصالح الذات مع الذات تهيئة للتصالح مع الآخر عن بُعد،ٍ وإنما هو الغياب المطلق الناتج عن استيعاب الآخر واستهلاكه حتى السديم؛ (غيمٌ بكفي أم دخان؟).لم يعد بين يدي الذات شيء يمكن إدراكه إلا ما يمكن أن يكون غيماً أو دخاناً؛ إذ: (هدأتْ بقاعي الأرضُ.تلك مدائنٌ في الأفق ناكسةٌ.

وأخرى في هُلام الرملِ طافيةٌ.وأخرى في مدايَ تجيء بي نحوي

وتُـسلمني بروجُ ظنونِها.

وأعود من أقصايَ أفترع اليقينْ).

لقد صارت الأرض جزءاً ملقى في قاع الذات، فماذا سيكون أمامها حينئذ؟! لا شك أن الأرض والفضاء والكون؛ بأجرامه وكائناته، كل ذلك قد غدا يسكن الذات، ويمثل بعضا من كائناتها؛ فليس أمامها إلا السديم الذي يتشكل أجراماً بعد الذي تراءى بين يديها غيماً أو دخاناً.

– صوت الآخر أم أصداء الكل في أجزائه؟

صوت الآخر/ الطبيعة.

يتجلى صوت الطبيعة فاعلاً ومنفعلاً من جهةٍ، ومفعولاً من جهةٍ أخرى؛ أما تجليه فاعلاً ومنفعلاً فمعناه ذلك التجسيد الكوني لانفعالات الأنا؛ نتيجة انفعال مكنوناتها الداخلية، وأما تجليه مفعولاً فمعناه إعادة إنتاجه كوناً مغايراً، ارتأته الذات وفق تطلعاتها وطموحاتها، فتجسد كوناً نصياً تتكوَّر عليه الذات، وعبر مساماته تتسرب إلى أعماقه وإلى كل خلية ينبض فيها المعنى:

)مستديرٌ كأن الفضاء بكفي قرنفلة، وأنا في كفه دارة شذروان.مستدير بلا تعب..وأينما يممت وجهي؛ ابتهلت، واختصرت في قبلتي ركناً من أركان الدائرة.هذا الفضاء لا يحفل برمض جمر الفضاء، ولا بالسكاكين، وهي تتلى في قبضة العنان المروع.أي نخل يجتبيني بمهماز السموق على يديه؛ فأسمق في يديه مضوعاً؟ كيف ينهض هؤلاء الصحب المسمون: ملائكة من هواي، ويعتلون كتل الإسفنج من مقالعها في البحر، ثم ينقلونها من جهة إلى جهة في دماي، ويقيمون بها صرحا شذاي؟

لا يداي يداي في بقع الأزاميل ولا الراكضون في شهب النرجس المكضوم بي هم سواي. وأنا الفراشة والشرارة.. والشذى. وأنا الشذى المتوسد عنفوان الشذى.رشقة من نبالي، تقيم خطوة ملاك من قومي فيسرج شمعة إلى حيث لا أراه في زهور هواي).

تحولات للأنا في سياق علاقتها بالآخر/الطبيعة، تأتي استجابة لما تقتضيه تحولات الآخر/الطبيعية؛ فالذات ذوات، إلا أنها ذوات جزئية تنسل من ذات كلية، مؤدية أدواراً تتراوح بين الفاعلية والمفعولية، مع كائنات الطبيعة الأخرى؛(الفضاء بكفي قرنفلةٌ وأنا بكفه دارة شذروان)، فهنا ذاتان؛ أولاهما: كليةً فاعلة، وثانيهما: جزئية مفعولة؛ وهذا ما تؤكده بالشواهد نصوص الديوان كلها، من مشارقه إلى مغاربه؛ (قلق كأن الريح من حطبٍ ومن صخبٍ، ومن تعبٍ…)، هنا تعزو الذات قلقها إلى الريح؛ بوصفه مكوِّنا من مكوناتها، ولأنه من تعب، وحطب، وصخب، فهو مصدر القلق المنبعث من أعماقها؛ (وإن تراءى لك في الحالين ما تظنه بوحاً، فقد أدركتني بأسمائي قاطبة، وهيء نفسك لموعد زفاف الحجارة للبحر. وادخل معي إلى ضفة أمواجي نتلو فيها سوية فاتحة الابتداء).

صوت الآخر/الإنسان:

يتراءى الآخر الإنسان أحجاراً ينبغي أن تُزَفَّ إلى البحر، ويتراءى البحر هو الأنا، ومن ثمّ تراءى صوت الإنسان استجابة لنداء الذات، أو طلباً لولوج أعماق الأنا والالتحاق بركبها؛ بوصفها الملاذ الآمن الوحيد.وهم أجزاء يطلبون الالتحاق بالكل؛ (فلأهتفن بملء أوردتي وكل مسامعي:

عاد الذين أحبهم..فبكيت من فرح عل(.

اغتراب مغاير، فالذات تشعر بالغربة؛ ليس لابتعادها عن الكل، بل بوصفها هي الكل؛ متفردة، والآخر هو بعضها، الذي ينبغي عودته إليها.

هذا الوعي المغاير انعكس على بنية القول اللغوية؛ فكان التناص الذي يجسده؛ (عاد الذين أحبهم) تناصاً مغايراً لبنية قولٍ منتجةٍ سلفاً؛ (ذَهَبَ الذينَ أُحِبُّهُمْ… وبَقِيتُ مَثْلَ السَّيْفِ فَرْدا)، ثم كان البكاء فرحاً، في حين كان هناك حزناً، وهو هنا (على الذات)، إلا أنه كان هناك (على الآخر).

)رأيت أن أنقر الحجر، وأصعد في دويه أستطلع ما في خبائه من نقوش الأسماء.أيها الداخل في فضاء أعنت ( …. ثمة داخل في فضاء الذات، إنه حجر ارتأت الذات نقره، واستكناهه واستنطاق آثاره؛ بوصفها نقوش أسماء. إذن أنها ذوات تدخل فضاء الذات. إنها رغبة في إعادة إنتاج الذات الجمعية عبر ذات فردية كلية؛ بوصف الذوات الجمعية مرايا لذات كلية، وهذا وفق منظور غنوصي، يؤمن بوحدة الوجود : )أيها الداخل في فضاء أعنتي، أعنّي على نفسي كي أعيد ما في ذمتي من دين للمرايا، وأسمع ما ألقيه عليك إلى أن أنفضّ، ياما توليتني، وأعود إلى أدراج رمادي كأن لم أكن.وأما توليتك وقسمت رزقي معك بالكفاف.لا تقل هذي خمرٌ وتلك آنية: قبل أن تستوثق من وصول الصوت إلى قاع الصدى وتخالط جسمه بجسم الحجر وإياك أن تتوب بدون ذنب، أو تناهضك نفسك بالخلاف: وأنت تسمع ما يتلى، فالكل مذنب سبب ولكل سبب مسبب. وعليك أن تتطير من المماحكة فإنها ضوضاء بلا صوت. وأوصيك بالوضوء؛(إن كان لذلك موجب… (وإن تراءى لك في الحالين ما تظنه بوحاً فقد أدركتني بأسمائي قاطبة.وهيء نفسك لموعد زفاف الحجارة للبحر.وأدخل معي إلى ضفة أمواجي؛ نتلو فيها سوية فاتحة الابتداء(

نخلص مما سبق إلى أن القصيدة اليمنية المعاصرة قد ارتأت – عبر هذا العمل (زفاف الحجارة للبحر)- أن تغيير الواقع المرفوض، يمكن تحققه عبر رؤية؛ يجترح الباحث لها مصطلح “الاستقواء”؛ ويعني به انتصار الذات على الواقع بالاستقواء عليه، عبر المعرفة- في نموذجها الغنوصي- الذي يُمكِّن الذات من التوحد بالأنا الكلية/الكونية، توحدا جعل من الذات ذاتا كونية، انتظمت العالم، وأعادت إنتاجه عالما مغايرا، من منظورها المعرفي الصوفي الغنوصي.وكأن الرؤية الصادر عنها العمل، بمعنى آخر، تؤمن بالانتماء، ولكن ذلك الانتماء الذي تكون فيه الذات فاعلا مركزيا، وليس الانتماء الذي يعلى من شأن الذات الجمعية على حساب الذات الفردية. وهذا موقف ينتهج مسارا مغايرا غير المسارات الرؤيوية المألوفة، ولا سيما مسار الذات الفردية التي ترى الذات مركز الكون، ومسار الذات الجمعية، التي ترى الانتماء ضرورة، والخيرية في الكل، وليس الجزء/الذات.

الهوامش:

زفاف الحجارة للبحر، عبد الودود سيف، ص 145.

نفسه، ص 7.

سحر سامي، شعرية النص الصوفي )في الفتوحات المكية لمحي الدين بن عربي(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الأولى، 2005م، ص: 148.

عز الدين علي السيد، التكرير بين المثير والتأثير، عالم الكتب، دار بيروت، ص: 45.

نفسه، ص: 12.

جاكبسون، قضايا الشعرية، ت: محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال، ط:1، 1988م.

محمد حماسة عبد اللطيف، اللغة وبناء الشعر، دار غريب، القاهرة، 2001م.

على يونس، نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1993م، ص.122.

سحر سامي، شعرية النص الصوفي، مرجع سابق، ص: 122،”بتصرف”.

عز الدين على السيد، التكرير بين المثير والتأثير، مرجع سابق، ص.15.

نفسه، ص.16.

عبد الودود سيف، زفاف الحجارة للبحر، الميلاد: تخطيط على جسد المهد، مرجع سابق، ص.10.

عبد الودود سيف، زفاف الحجارة للبحر، تاج الثريا، مرجع سابق، ص94.

نفسه، ص.23.

نفسه، ص.14.

نفسه، ص.21

نفسه، ص.21-23.

المصادر والمراجع

عبد الودود سيف، زفاف الحجارة للبحر “شعر”، الهيئة العامة للكتاب، صنعاء، ط: الأولى، 1999م.

أدونيس، الصوفية والسريالية، ط1، دار الساقي، بيروت لبنان، 1992م.

“بييرزيما”، النقد الاجتماعي..نحو علم اجتماع النص الأدبي، ترجمة عايدة لطفي، مراجعة: أمينة رشيد وسيد البحراوي، ط:1، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، 1991م.

حسن عباس، خصائص الحروف العربية ومعانيها “دراسة”، منشورات اتحاد الكتاب العرب، 1998م.

سحر سامي، شعرية النص الصوفي (في الفتوحات المكية لمحي الدين بن عربي)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الأولى، 2005م.

سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي، النص والسياق، المركز الثقافي العربي، ط: الثالثة، 2008م، الدار البيضاء-المغرب.

سهل ليلى، التنغيم وأثره في اختلاف المعنى ودلالة السياق، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، جوان، 2010م.

الطاهر لبيب، سوسيولوجيا الغزل العربي: الشعر العذري نموذجا، ترجمة: المؤلف، المنظمة العربية للترجمة، ط: الأولى، بيروت: 2009م.

عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفية، دار الأندلس، دار الكندي، ط1، 1978م.

عبد الرحمن بدوي، تأريخ التصوف الإسلامي، من البداية حتى نهاية القرن الثاني، وكالة المطبوعات، الكويت، 1993م.

عبد الرزاق الكاشاني، معجم اصطلاحات الصوفية، تحقيق وتقديم: عبد العال شاهين، دار المنار، القاهرة، ط1، 1992م.

عبد القادر عباسي، انفتاح النص الشعري الحديث، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير، جامعة لخضر، الجزائر، 2006م.

عبد الله حسين البار، في معنى النص وتأويل شعريته، مركز عبادي للدراسات والنشر، ط:1، 2004.

علي يونس، نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي، الهيئة المصرية للكتاب، 1993م.

فيصل الأحمر، معجم اللسانيات، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، ط: الأولى 2010م.

كمال بشر، علم الأصوات، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2000م.

لطفي عبد الوديع، التركيب اللغوي للأدب، بحث في فلسفة اللغة والاستاطيقا، ط:1، 1970م.

محمد حماسة عبد اللطيف، اللغة وبناء الشعر، دار غريب، القاهرة، 2001م.

محمد صالح الضالع، الأسلوبية الصوتية، دار غريب لطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2002م.

محمد عبد المطلب، جدلية الإفراد والتركيب، في النقد العربي القديم،ط2، الشركة المصرية العالمية للنشر-لونجمان، 2004م.

محمد عبد المطلب، البلاغة العربية قراءة أخرى، مكتبة لبنان، 1997م.

محمد عناني، المصطلحات الأدبية الحديثة، الشركة المصرية العالمية للنشر– لونجمان، ط: الثالثة، 2003م.

ميجان الرويلي، سعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط: الثالثة، 2002م.

وفيق سليطين، الزمن الأبدي، دار نون اللاذقية – سورية، ط1، 1997م.

عبدالله حسين البار، مورفولوجيا الصورة الفنية، مجلة الحكمة، ع221، خريف2002م.

مجلة فصول، الأدب والأيديولوجيا،ج1،مج5،ع3،ابريل،مايو،يونيو،1985م.

مجلة فصول، الأدب والأيديولوجيا،ج2،مج5،ع4،يوليو، أغسطس، سبتمبر،1985م.

مصطفى الغرافي، البلاغة والإيديولوجيا، فـي العلاقة الملتبسة بين المعرفة والايديولوجيا، الرافد، مجلة شهرية ثقافية جامعة، العدد 164، إبريل، 2011م.

المضمر النصي في شعر عبدالودود سيف

د. عارف قاسم صالح القطيبي

مركز البحوث والتطوير التربوي- عدن

يعدُّ شعر عبد الودود سيف إبداع وكشف؛ إبداع للغة وباللغة، فسيف أستطاع أن يجعل اللغة تقول مالم تعتد

على قوله وذلك من خلال السياق الذي جعل من النص يحمل مدلولات مضمرة لم يعتد عليها الجمهور، وهذا يشف أن للشاعر لغة غير لغة الجمهور العادية وأن الشاعر يعيش في برجه العاجي ــ حد تعبير أدونيس([1]) ـ وعلى القارئ أن يصعد إلى هذا البرج إذا أراد استنطاق نصه الشعري.

والقارئ لشعر سيف يجب ألا يقف عند الدلالات الظاهرة في النص فقط، ولكن يمكن البحث عن الدلالات الباطنة أو الحافة التي تحددها وتولدها العلاقات الداخلية للمفردات في سياق النص.

ومن ثم أستطاع سيف أن يرتقي بشعره إلى مصاف الشعر العالمي؛ سواء أكان من خلال تأثره بالسريالية والصوفية فأستطاع أن يأسطر اللغة ويجعلها تقول مالم تألف قوله، كل ذلك سخره سيف ليخدم رؤياه الشعرية والنقدية والاجتماعية ؛فأسس لنص جديد فريد في ذاته ولذاته؛ فأضحت القصيدة في وعي سيف عالم لا يشبه إلا نفسه، والقصيدة في رؤيا سيف هي عمل لا يشبه إلا نفسه كذلك، فهو بقدر ما يستخدم إمكانات الواقع المادي وإمكانات اللغة غير أنه يعيد تشكيلها في بناء خاص؛ أي يبدعه وهو إبداع يصيب كل مكونات العمل الشعري بدءاً من الواقع وإمكاناته، وكذا الذات الشاعرة وانتهاءً باللغة؛ ومن ثم يكون للمضمر النصي حضور كبير في نص سيف وهو نتاج ثقافة ووعي وإدراك وقصدية لخلق لغة جديدة في عالم جديد،ومن ثم فهو يبحث (عن سماء ثامنة) ([2])

فالبحث عن عالم جديد(سماء ثامنة)”لا يكتفي باستحضار إمكانية التدمير وأدواتها،ثم قدرات التكوين وأدواتها فحسب،بل يحتاج إلى لغة جديدة في معجمها،جديدة في نحوها”([3])، ونلحظ أن الشاعر يرفض كل مألوف ويسعى إلى ابتكار دوال جديدة للمدلولات والأشياء، كما في قوله:

سأجتز عنق الرتابة من جذعها

وأغوص إلى القاع

أبحث بين الخرائب… أعني الطحالب.

عن جذوة

وفضة

درة مهملة

سأسمي الغمام الذي يتكاثب فوق مشارف أحداقناأدمعاً

والقصور التي تترامح للأفق:أحداقنا الذاهلة.

سأسمي البساتين أضرحة

وعيون النساء شواهدها الماثلة

سأسمي العصافير زفر هوانا المشرّد في الريح

والنخل طفح فجائعنا الطائلة.

سأسمي الحروف التي دبجوها دمىً

والقصائد صفصافة قاحلة

سأجمع كل المواعظ واللغو والجعجعات

وما يعلق الآن في السمع،

أو في حذائي،من حيث أفعالهم ثم أبصقها دفعة كاملة([4])

فتسمية الأشياء هنا تبدو على سطحيتها في غاية البساطة من خلال الفعل”سأسمي” “إلا أن تحت هذه البساطة والوضوح يكمن الاستعمال السري والسحري للغة، يوم كانت تسمية الشيء تعني امتلاكه والسيطرة عليه بقوة الكلمة، وفرض رؤية الإنسان وفعله على الطبيعة بما يخرجها من التباين إلى التآلف، حيث تضيع التميزات الموضوعية بين الأشياء وتتحمل التأليفات لها منطقها العاطفي، وإن افتقدت مبررها العقلي”([5])؛ “فهذا الجهد لإيجاد لغة قادرة على الحديث إلى الروح “من الروح إلى الروح” ..، وعلى نقل ما هو أكثر حميمية في التجربة الشعرية، وتحقيق فعل سحري وإبداعي في آن واحد، …إنه سيطرة على الكون ـ فهذا الجهد يخاطر بفعل العنفوان الروحي، بتفجير الأطر الجاهزة، وبسحق الأشكال المألوفة للغة وللنظم.”([6])، وإذا ما تحقق النص بمثل هذه اللغة التي توحي ولا تبوح وتكون بمثابة “بنية مخلخلة متشظيةمتشذرة بفراغاتها وغياب روابطها. وصار القارئ وفق نظرية التلقي هو الذي يملأ فراغاتها، ويقيم روابطها، ويمنحها تماسكها.”([7])

واستنطاق “النص” يكون من خلال القراءة القائمة على الجدل بين “الأسئلة التي يثيرها القارئ والأجوبة التي يقدمها النص، وبين المؤلف الجديد ( وهو القارئ) الذي يوجه للنص أسئلة مختلفة حتى يكتب هو نصاً آخر”([8])، وهو ما عبر عنه سيف بقوله:

أيها الداخل في فضاء أعنّتي..

أعنّي على نفسي، كي أعيد ما في ذمتي من دين للمرايا وأسمع ما ألقيه عليك إلى أن أنفضَّ، فإما توليتني، وأعود إلى أدراج رمادي، كأن، لم أكن وإما توليتك، وقسمت رزقي معك بالكفاف([9])

فاللقارئ لا يستطيع أن يتواصل مع نصوص هذا الخطاب الشعري من دون زاد ثقافي وجمالي وفكري مواز لما تأسس عليه النص لدى مبدعه أو كاف لفك مغاليقه وتقدير احتمالات مدلولاته، وهذا زاد لا يكتفي بالموروث العربي بل يتعداه إلى الإنساني والكوني؛فالمنجز الشعري لدى سيف يقوم على رؤيا حداثوية تنطلق من فهم أن الشعر إبداع وخلق يبدأ من حيث انتهى الموروث ولا يكرره ويسعى إلى الكشف عن المجهول والإبداع أكثر من كونه مهارة شكلية مثيرة أو ممتعة، ومن ثم فالتواصل معه لا يكون إلا كما قال سيف “قطرة قطرة ..” .

إن خمري كبقع الضوء، وضوئي لا يدخل من باب واحد، وإنما يُجتلى من كرمة لمعانه، قطرةً قطرةً؛

فتقدير المدلول الشعري لا يتم إلا بالتواصل الحميم مع النص، أي بالحوار بين النص والمتلقي؛ والمعنى هنا لا يتم دفعة واحدة بل عبر القراءة المتعددة؛ فالتواصل مع النص الشعري لا يتم إلا بالحوار مع القارئ، ولا تحقق ديمومة هذا الحوار إلا إذا ما كان النص محتفظاً بماهيته حيث تدفع المتلقي لبذل الجهد للوصول إلى ذلك؛ وبذلك يخرج النص الشعري عن الآنية ليحقق الاستمرارية.

والشاعر يتعمد مجاوزة اللغة واختراق قاموسيتها، حيث يتشكل الوقائع في فضاء أسطوري وعجائبي،فيبدأ بسؤال كدليل كشف؛يستوعب الكون كله في رحلة الكشف عن المجهول.[10]

غيم بكفي أم دخانّ !

هذا ابتداء رسو صاريتي على شط

وأول مأهش بنرجس أو أستظل بزعفرانْ([11]).

فنية السرد المشهدي

في نص “الميلاد” لعبدالودود سيف

أميرة زيدان

يرقى النص الشعري الإبداعي إلى مستوى الامتزاج بروح واحدة مع الذات الشاعرة والنص؛ ليشكلا مساحة واسعة لمساءلة الواقع، وخلق عالم آخر من الجمال، من خلال فتح بوابة طرح الأسئلة وفتح نوافذ البقاء في عالم النص، فالشاعر(عبد الودود سيف) يتوثب قوالب اللغة ويُفسح العنان لقلمه ولروحه بجرأة وعمق في خلق عوالم لا متناهية من الجمال والدهشة، له ديوان بعنوان (زفاف الحجارة إلى البحر) تتمخض فيه تجاربه الثقافية والتأملات الحياتية بنكهة صوفية، يستدعي فيها ويستحضر أفقا وصورا وأمكنة وحدائق غنّاء من الزهور، والنرجس، والقرنفل، يعمل على استجوابها كرّحالة يطوف بصواريه محكما أشرعته صوب الأمان؛ ليفرغ في شطآن النص انهاكته الروحية.

تعد قصيدة (الميلاد) أولى قصائده التي تعبر عن جدلية الذات تارة واتحادها تارة أخرى، وعن جدليته مع الآخر التي تتمخض في رؤيته للواقع، والمجتمع، والموروث، ولكل شيء يجتاح الروح والأرض. ومن هنا فهي رغبة الذات في تحقيق (ميلاد) جديد لهذه الأرض، من خلال الأفعال الحضورية التي تكسبها حركة مستمرة، و ما يدل على ذوبان الذات وتماهيها مع نفسها في حضورها مع ياء المتكلم (بضمير الأنا) بقوله (مثلا):

هذي خطايَ تعود بي نحوي،

وتُجلسني إليْ..

ونصُ (الميلاد) هو ملاذ للعزلة وبداية لميلاد جديد من منظور الشاعر الذي هو مالك زمامها، يتواشج فيها مع روح (القارئ) الصانع لنص مختلف، يعمل على فتح نوافذ النص/ القصيدة إلى بوابة الحياة، باحثاً عن جسد نابض بالحياة والأمل، وروحاً تواقة لتجديد الأرض الميتة، وما يميز نصوص (عبد الودود) أنها لا تختزل دلالاتها في تأويل واحد، فالقراءات تتعدد بتعدد المعاني حسب الرؤية التي ينطلق قراؤها منها وتظهر للعالم.

ونص (الميلاد) نصٌ مختلف يستقطب مزيجاً من الانطباعات المتداخلة بين البداية ودهشتها، هي محاولة تذهب به إلى خلخلة السائد (المحيط)، وكشف ركائزه، إذ يقترب في بعض مقاطعه من مناخات التصوف، الذي يعد وسيلة لخلق عالم أنضر وأغنى بلغة متميزة مدعمه بالخيال، التي تكشف عن ثقافة الشاعر العميقة واللغة العالية والواعية؛ مما تجعل القارئ يغوص ويتأمل في بواطن الكلمات.

فالعنوان عتبة للولوج للنص، الذي يحيلنا إلى التكنيك المخطط بقوله: (تخطيط على جسد المهد) التي توحي بهندسة مفعمة بالإصرار على تشكيل وخلق جسد كما يريده الشاعر، لا كما فرض عليه، يرمز فيه إلى أرض يبنيها بأسوار المحبة منذ (الميلاد ) وغرس أوصال السلام في كل روح تنبت على الأرض.

وكأنه مهندساً معماريا يعمل فيه على التخطيط المسبق، يساعده في بناء عالمه الخاص لغته العالية الواعية، وقدراته على تفكيك شفرات النص إلى مشاهد درامية تُعرض في مهرجانات كمنظومة متكاملة من الأرواح، مخاطباً القارئ الضمني، متحداً مع ذاته مجنحا بخياله الواسع عنان اللغة وسقف الدهشة، يلون بريشته جدارية الأمل بالضوء والنور بدلا من العتمة التي ترافق الإنسان.

حيث يبدأ الشاعر بتساؤله: غيمٌ بكفيّ أم دخانْ!

وهذا التساؤل إنما ينم عن استياء من الوضع الذي يرافق الشاعر، وهذا السكون جعله يأخذ طريقه إلى عالمه المنشود، فلم يعد يُدرك ما الذي بكفه؟ هل ما حوله غيم يُبشر بخير من خلال تجمع السحب وما يلحقه من أمطار تزيح الغيوم والهموم، أم مجرد دخان؟ بمجرد نفحة ريح تبددها وتُزيل تلك الآمال المؤملة. فالشاعر يُضمّن في قصيدته- (الميلاد تخطيط على جسد المهد)- التي تفتتح نصوص ديوانه “زفاف الحجارة للبحر” أسلوب القص وأسلوب اللقطة المشهدية؛ ليجعل من التركيب عنصرا يتسق بدوره مع السينما أو (الكاميرا) التي تلتقط الصورة وتعرضها.

فيُظهر (عبد الودود سيف) مشكلات الحياة في مدار عالٍ من الجمال، ويعيد صياغتها بأسلوب إيحائي مشهدي يكشف لنا فيه عن معنى من معاني وجودنا المعاصر الذي هو أكثر بكثير مما نتوقعه، خاصة أنه يعبر عن اضطراب العالم وتناقضاته؛ لهذا تبدو الصورة الحديثة شبيهة بالصورة (السينمائية) في اعتمادها على لقطات متجاورة، ومتداخلة، فهي تبدو صورة “مجزأة بطريقة غريبة وغير مألوفة بحيث تبدو للوهلة الأولى وكأنها مجرد خليط من الأشكال التي لا معنى لها، لكنها تنطوي على أجزاء تذكرنا بموضوعات مألوفة أي أنها تسمح للذاكرة بتسجيلها ثم استحضارها في الذهن”().

وعلى مسرح النص تظهر أول المشاهد التي يُفتتح بها الستار بقوله:

هذا ابتداءُ رسوِّ صاريتي على شطٍّ

وأوّلُ ما أهشُّ بنرجسٍ، أو أستظلّ بزعفرانْ

هذي خطايَ تعود بي نحوي، وتُجلسني إليْ..

فهو قائد السفينة وربانها، يبدأ بوصف المشاهد التي يراها:

أرى الدنانَ كأنها ملأى بخمرٍ ليس تعرفها الدِّنانْ

وأرى خيولي في العِنان، تزفُّ لي خيلاً، وتبسط في مدايَ لها العنانْ.

وأنا أعود إليَّ مُبتكِراً كأبهى ما يكون اليتمُ

أو يمشي القرنفلُ للقرنفل، والشرارةُ في الصوّانْ. هذا رجوعي من سوايَ إليَّ، في عرشٍ وقافيةٍ

وبدءُ وقوفِ أطماري على رأسٍ.. وتاجْ

هذا هوايَ على مدى حضنٍ، وأذرعةٍ.

وقلبي مثل زخرفةٍ على سيفٍ، وهسهسةٍ على سَعَفٍ.

وبعضي ليس يذكرني. وبعضي فاحمٌ أو فاحمٌ وأنا أسير إليَّ محتشداً..

فالذات الشاعرة تمارس حرية كاملة في سردها، تعمل على تعرية ما يختلج وعيها، وعلاقاتها بالعالم من خلال الاعتماد على ضمير المتكلم والأفعال الحضورية، فالذات الشاعرة تحكي أحداثا متنامية تتقاطع مع الحدث الرئيس وصولا للذروة…

النص في بنيته العميقة يكشف عن صراع بين الحياة والموت، يلج بالصمت إلى عالم اللاوعي يبحث فيه عن رؤاه المؤملة، وفق خيال خلاق مواز لحركية الواقع في انهدام أشكاله وأوضاعه؛ لذا فهي رحلة تُذعن فيها الروح لكل ما هو جميل غائب عن عالم مليء بالانكسارات.

ثم يظهر المشهد الثاني بقوله:

ثم أسير أقتلعُ الرتاجْ.

لكأنّ لمعَ البرقِ بعضُ شواردي

والغيم سنبلةٌ على إِبِطي

ووجهي قُبْلةٌ، أو قِبلةٌ

والأفقُ قبّةُ شذروانْ.

وأنا كمن آتي إليَّ مُسلِّماً

وأنا كمن أمشي إليَّ مُبَدِّداً.

كفّايَ من مطرٍ وطينْ

تشكل النصوص رؤية سامية ببعدها الروحي والسمو بالفكر الإنساني، يبحث الشاعر فيها عن العالم الممكن، لينقل بحلمه إطار الواقع، فغاية الشاعر أن يخلق الواقع اللائق به، و يخلق حالة يتجاوز بها المتناقضات، حيث تستيقظ طاقات الإنسان للتآلف مع الطاقات الأخرى، من أجل بناء عالم جديد، وكل إنساني واحد(). فيعمل الشاعر على تحويل العناصر الطبيعية بطريقة فنتازية كي يرسم الطريق نحو المستقبل الذي يظل في موقع الممكن. فيعود لأصل الخلق (الماء والطين). وهذه العناصر التي يستعيرها الشاعر من أكوان الطبيعة التي تضمن أجوبة لائقة لتساؤلات خارجه عن المنطق، وتدعو إلى التجدد والخلق والإبداع من جديد، استقاها الشاعر من أسطورة الإله (تموز) المعروف عنه بأنه يتجدد كل عام كما تتجدد الطبيعة، وما يتفرع منها من رموز دالة على التجديد كـ(الماء، والقمح، والأشجار، والشمس، والأرض..)(). كما يتضح أيضا في قوله:

هذا فضايَ. وذلك أوّلُ ما أرى في الماء من مُدنٍ.. وأوَّلُ ما أرى في الموجِ من ريشٍ وعاجْ.

أمشي كأنّ الماءَ أكملَ خلقَه وجرى إليْ

ثم يستحضر الشاعر عوالمه الخاصة كي ينفي نفسه إليها، ثم يدخل إليها بوعي متناسق بين الذات والعالم من خلال المشاهد السردية، حيث يقوم الشاعر بمنح العناصر الصانعة للحياة دلالاتها الفعلية، فترسم صورة الحياة كما يراها الشاعر متموجة بحركتها الفاعلة التي تستنهض مجريات الحياة، وتلامس التغيرات لا لحظات السكون، وتمنحه خاصية الدفق والاستمرار في البقاء. و قبل ابتداء المهرجان تتناوب ذات الشاعر مع الريح في موسيقى نبع الحياة بقوله:

الريحُ تنفخُ نايَها

وأنا أُدندن بالنسائم واللواقح والأريجْ.

ومن ثم يُلحقه بثلاث مشاهد في مهرجان كرنفالي ليُغير من نمط الروتين الممل، حيث يظهر المشهد الأول بقوله:

هذا ابتداءُ المهرجانْ.

طفلٌ بأقصى القلبِ يعقدني بعمري قُبلةً

ويُعيدني للخلف آلافَ الخطى

ويُزيل عن كتفي الخرائبَ والحفائرَ

ثم يُجلسني على كنف الفؤادِ مباركاً.

فأعوذ بالسلوى.. وأزدرد النشيجْ.

آن الأوانُ لكي أتيه وكي أتيه كسَرْوةٍ

أو أستدير كصولجانْ.

وأجيءُ أفتتح البروقَ بنرجسٍ

وأسير أمسحُ من بياض الغيمِ ما كتب الدخانْ.

حيث يبحث الشاعر عن الأشياء التي تبعث في الحياة روح الأمل، لهذا كان الطفل رمزا للحياة والبراءة، فهو يُزيل عنه همومه، ويتبارك به. ثم يظهر التحول الذي ينشده بتحويل القدرات له بـ(وأجيءُ أفتتح البروقَ بنرجسٍ، وأسير أمسحُ من بياض الغيمِ ما كتب الدخانْ)، هي حركة تفيد التحول المؤمل لأرض عمّها الخراب، ذلك أن الصورة تُقدَّم في الشعر “على مستوى لغوي، يمكن تأملها عن طريق الخيال، أو طريق البصيرة لا البصر، وتصبح الصورة المشهدية هي الإطار الذي يتماس فيه الفنَّان؛ (فن الشعر وفن السينما)، من خلال التركيز على لقطة محددة أو تقديم الصورة بشكل يلعب فيه المونتاج في القطع والمزج دوراً أساسيا في توالي اللقطات وتتابعها زمنياً أو تعاصرها “(). ثم يظهر المقطع الثاني من احتفالية المهرجان بقوله:

هذا انتصافُ المهرجانْ

هذا صعودي في فراشةِ نرجسٍ نحوي. ومنِّي للوصول إليَّ أقداحٌ مبدَّدة، ونايٌ عاطلٌ وقساطلٌ تزهو بطول نزيفها.

وأيائلٌ تعبى.. وعمرٌ طاعنٌ في التيهِ..

تظهر هنا وظيفة الشاعر كأنه مصور يعمل على تشكيل منظره بألوانه الزاهية، وترتيبه لعناصره المختلفة المراد تصويرها في شكل مترابط، ذلك أن وظيفة الشاعر اختيار زوايا الكاميرا المختلفة المطلوبة لتغطية الحدث، وإلى أن يتم ترتيب عناصر المنظر لا يمكن للمصور أن يتبين بالضبط ما هو مقبل على تصويره، حتى يخرج لنا مشهدا مكتمل النضج ().

في حين آخر تمنح الذات الشاعرة نفسها قدرات تتماهى مع القدرات الإلهية في المنح وإطلاق العنان بقوله:

وأنا الذي منح الصواري في الفضاء سموقَها وشرودها

وأعاد تقليبَ اليدين على اليدين. وعاد من خشب الصواري

راعشاً، بل جاهشاً، وطوى الشراعْ.

ثم يظهر المقطع الأخير هذا بقوله: هذا اختتامُ المهرجانْ.

أدعو النساءَ لعرسها:

وأرى النساءَ إذا أتينَ أقلَّ من قلبي وأقصرَ من هوايْ

فقد تحقق هاجس الشاعر في الواقع الممكن في المستقبل؛ لذا يُطالب باستكمال الحياة، والخروج إلى الفضاء الرحب، بعد أن فجّر رؤاه وبروقه على بياض النص، ومسح ما كتب الدخان.

ومن هنا فمقاطع النص متعددة من خلال تضافر هذه اللقطات واتحادها مع بعضها لتخرج لنا مشهدا مكتمل البناء، عن طريق توظيف الحدس الصوفي وتأملاته التي يمكنها الاتصال بالحقائق الجوهرية، والشعور بالحرية المطلقة والارتفاع إلى ما فوق الإنسان.

ديوان الشعر اليمني المعاصر..

عبدالودود سيف

عقد التسعينات:

نود أن نؤكد ابتداءً أن خطوتنا الحالية- هي عملية توثيقية محضة، وإنها جزء من مخطط طموح وواسع، يستهدف “التوثيق” للشعر اليمني المعاصر، على امتداد عقوده، من العقد التسعيني، وحتى مفتتح القرن الواحد والعشرين.

والغاية من مشروعنا “التوثيقي” المزمع- للقارئ المعاصر أن نقدم أولاً- وللأجيال القادمة ثانيًا- صورة متكاملة، نود تسميتها “لوحة”، ذات وجهين:

في وجهها الأول: نحاول رسم ملامح هذه الصورة/ اللوحة بخطوطها واتجاهاتها العامة التي رسمت ملامح الإبداع في تجربة “اليمن” الشعرية، عبر قرن كامل من العطاء المتواصل، لتعين القارئ الآن وغدًا، على تمثل صورة هذه التجربة، ولو في أبعادها، وقسماتها العامة، من دون الغوص في التفاصيل.

وبهذا الصدد فإنه قد يكون بوسع القارئ، كما نؤمل، إستشراف ملامح هذه الصورة، بطابعها العام، من جهة، واستشراف النقاط المفصلية التي ارتكزت عليها عملية التجدد في مسار تطور هذه التجربة، على امتداد القرن بكامله، من جهة أخرى. كما نؤمل من وجه ثالث- أن يفطن القارئ المعنى إلى ما أنتجته عوامل التراكم في مسيرة هذه التجربة، وفي امتدادها المتواصل، من آثار على المستوى النوعي.

لقد اتسعت آفاق هذه التجربة، وولّدت عبر ثرائها الكمي الغني والواسع، سلسلة واسعة من الغنى النوعي الذي تمثل كأكثر ما يكون- في محاولات تجديده بأشكال شتى.

وبشيء من الثقة نستطيع القول أن محاولات تجديد الشعر اليمني التي بدأت، على الأقل، منذ عقد الأربعينيات، قد فتحت نافذة واسعة بهذا الصدد، حيث لم تنقطع هذه المحاولات منذ ابتدائها، وتواصلت بمضامين متعددة، وتحت لافتات مختلفة.

التجديد، بهذا المعنى، ليس مجرد “همّ” للموائمة بين وتيرة المتغيرات المتسارعة التي شهدتها “اليمن” منذ النصف الثاني على الأقل- لعقد الثلاثينيات، وشملت مناحي الحياة المختلفة، وبين “الشعر” كأداة فنية وروحية كانت تبدو وحيدة وأساسية- للتعبير عن مضامين هذه المتغيرات، بل كان يعني “التجديد” الشعري، أيضًا، معنيين اضافيين يكمل أحدهما الآخر. كان يعني ديمومة حركة الروح في توثبها وتطلعها للتواصل بمتغيرات العصر من حولها، وكان يعني، أيضًا، إنجاز “إضافة” جديدة يضيفها الشاعر اللاحق أو الجيل اللاحق إلى من سبقه.

وتاريخ الشعر اليمني المعاصر منذ الرعيل الأول، أعني رعيل الأربعينيات وهم كثر، حتى شباب التسعينيات، موسوم بهذا التسابق إذا صح التعبير- لإعطاء القصيدة بعدًا إضافيًا جديدًا على طابعها اللاحق الذي استمدته من هذا الشاعر أو ذاك، أو من هذا الجيل أو ذاك.

وفي وجهها الثاني: تهدف محاولتنا “التوثيقية” التعريف بالأسماء المختلفين الذين تكاتفوا مجتمعين لرفع بيرق هذه اللوحة على واجهة اليمن الثقافية المعاصرة. والأسماء، من هذا القبيل، أوسع من كل طموح قد يستهدف عملية حصرها. ولعل ابتداءنا بعقد التسعينيات، كما سنفسر أسبابه لاحقًا، صادر في بعض مسبباته- من دوافع التأكيد على هذا الملمح.

الكثرة لا تعني التعدد، دائمًا، ولكنّها تعني في تصورنا سببين وجيهين: أولهما عام. ويتصل بالطموح إلى تأكيد الذات المبدعة لنفسها من غوائل الإهمال والمصادرة. ولا ينطبق هذا على شباب التسعينيات وحدهم. بل يتصل أيضًا، بمثقفي اليمن في العقود الأولى. وفي مثل هذا التوافق، قد ننتهي ربما- إلى التعرف على السبب الموضوعي المتكرر في الحالين.

وثانيهما خاص: ويتصل بظروف “اليمن” الممتدة بذاكرتها إلى الثقافة العربية التاريخية، في أطوار ما قبل حركة “التدوين الثقافي” العربية في القرن الثاني الهجري، حين فرضت ثقافة “المشافهة” مقولتها غير المأثورة بأن الشعر ديوان العرب.

كان المغزى من مثل هذا القول تأكيد هيمنة العقلية “المتبدية” على نشاط الثقافة الإبداعي والفكري، وكان يوجب فيما يوجب- الانحناء الطوعي للشاعر، من قبل سادات القبيلة ورعاعها على السواء، ولكنه امتزج، في ظروف اليمن الخاصة، بداء “الثأر” من الشعراء، لا “كقتلة” كما تقتضي أعراف اليمن القبلية، ولكن لأنهم أي الشعراء- في الصفوف الأمامية لخندق المدافعة ضد استلاب الذات.

استلاب الذات، هنا، تعني أطيافًا كثيرة. وفي مقدمتها وعلى رأسها، طيف الوهم الذي يجري تكريسه، بأشكال مختلفة، بأن قوس قزح هو نهاية سماء الإبداع. وتلقائيًا يربط قوس قزح بالعملة الرائجة الوحيدة، وهي الشعر، فتغدو صنوف الإبداع الأخرى، من ثم، كاسدة وبدون رواج. وأكبر شاهد على ذلك تحول “الكتاب” عامة إلى منافس للسلعة الأغلى في أسواق اليمن، ونعني سلعة “القات”، بكل ما يترتب على هذا التحول من نتائج، ولاسيما على نطاق تغييب “الكتاب” المتصل بثقافة “المسرح” و “الرواية” و “القصة”.. و “الفن التشكيلي” وما يليه من فنون الإبداع الأخرى. لا حرج، إذن، إذا اعتبرنا العملية برمتها، شكلاً من أشكال “التنمية الثقافية” ثقافة الذاكرة المجسد بمقولته الأثيرة: الشعر ديوان العرب.

ولا ننكر، ولا بوسع أحد أن ينكر، بأن “الكثرة” شريطة عدم تخصيبها بأمصال مناعة سوء الفهم، تنطوي تلقائيًا على احتمال توسيع مستوى النوع، وتنويعه بالضرورة. ولكن السؤال، من ثمة، هل سرى هذا القانون على مسيرة الشعر اليمني، في رحلته الواسعة على رحاب القرن المنصرم؟

مثل هذا السؤال هو ما تحاول عمليتنا “التوثيقية” أن تقرب مادة الإجابة عليه للقارئ وللباحث على السواء. وفي مثل هذا الغرض مسوغ هام لخطوتنا “التوثيقية” التي أقبلنا عليها.

إننا نتحدث، هنا، عن مشروعنا الطموح، والمؤمل. بينما إننا لم نحقق منه سوى النزر اليسير، وتحديدًا: التوثيق لعقد التسعينيات فقط. ومع أن أملنا واسع بإنجاز المشروع كاملاً، بما في ذلك حتى إذا استكملناه لا قدر الله خارج نطاقه الذي ولد فيه، ونعني بهذا نافذة “البريد الأدبي”، فالمحصلة الفعلية المتوفرة بين أيدينا الآن- تشكل، في تصورنا، إنحازًا لا يستهان به.

ولكي نتحدث عن هذا الإنجاز، لابد من التوقف على جملة من رؤوس أقلام تبدو أساسية:

النقطة الأولى: ولد هذا المشروع، كما أسلفنا، في إطار ما أسميناه ب “ديوان الشعر اليمني المعاصر”.

و”المعاصر” أريد الإشارة بها إلى “القرن العشرين”، الذي أصبحنا عمليا- خارجه الآن.

وفي الواقع، فإن الفكرة تبدو طموحة أكثر مما ينبغي. حيث ولدت مع “البريد الأدبي” التي أعطت لغاية “التوثيق” أهمية خاصة، وجعلته أحد محاور نشاطها. ومن هنا، فغاية “التوثيق” للشعر اليمني، تبدو من السعة بحيث تشمل الشعر اليمني في مراحله التاريخية. والفكرة، من هذا القبيل، لا تعني شخص كاتب هذه السطور، بل تعني “البريد الأدبي” كمؤسسة. وهذا الذي يعطي لطموحها مشروعيته.

ومع امتناني الشخصي للدور الذي اضطلعت به جريدة “البريد الأدبي” في احتضان فكرة “ديوان الشعر اليمني”، فقد حال طابع البريد الأدبي كجريدة- دون تسريع وتيرة المشروع المذكور، نظرًا لاضطرارنا، مراعاة طابع، “الجريدة” مما دفعنا للفصل ما بين كل حلقة توثيقية وتاليتها، بعدد يوثق قضية أخرى، وذلك دفعًا لملل الرتابة الذي سيعكس نفسه على الجريدة، في حالة تتالي موضوع واحد.

وقد كان واضحًا في الأذهان أن استكمال البعد “الوثائقي” لهذا الموضوع أو غيره، سيتبلور كأكثر ما يكون، لدى تحوله إلى كتاب دوري، يكمل من موقعه دور “البريد الأدبي” كمؤسسة.

وحين حان أوان الكتاب المذكور، رأيت في مرآة شخص أستاذي الجيل المربي القدير الأستاذ أحمد جابر عفيف، ما أعتبره تجسيما لأحلامي المتواضعة. ورأيت في صورة مؤسسته الثقافية العملاقة، ما يفوق وبلا قياس- كل مطامحي التي أنشدها. وأثناء هذا وذاك فإنني ارضع من حلمه، مما يدفع بي للتباهي مربوطان بصلة رحم واحدة تقريبًا. أقول تقريبًا حتى أدفع عن نفسي لبس مقارنة التلميذ بأستاذه. ولذلك فقد رحبت، وبلا حدود، بفكرة التعاون معه، دون سواه، لما خيلته وأخيله في نفسي عن صلة الرحم التي أعنيها.

النقطة الثانية: أيا كانت الكيفية التي سيكمل “ديوان الشعر اليمني المعاصر” بها نفسه، فقد جرت عملية تخطيطه منذ البدء- على فكرة “العقود”. و”العقد” لا ينطوي في فكرته التي وظف بها، على معنى “المجايلة”، بمفهومها الفني، وإنما أسست الفكرة نفسها على أساس تسهيل عملية التصنيف والتقسيم ليس إلا. علما أننا أشرنا أثناء نشر هذه النصوص في “البريد الأدبي”، وهو ما يوجب الآن تأكيده، بأن تصنيف الشاعر إلى عقد من العقود، قد روعي فيه، بأن يكون العقد الذي صنف فيه الشاعر: إما لأنه الزمان الذي عرف بأنه ظهر فيه، أو عرف بأنه اشتهر فيه.

النقطة الثالثة: رأينا الابتداء من سقف القمة، ثم التدرج هبوطًا، حتى نصل إلى أول القرن. وهذا الابتداء تم لجملة من الاعتبارات، أهمها: إننا حين شرعنا بشباب التسعينيات، أردنا ضمنًا تسجيل بادرتين: بادرة التعبير عن ثقتنا الشديدة بهم. لا باعتبار ما تسنى لهم إنجازه حتى الآن، وإن كان بعضهم قد أنجز فعلاً ما يحوز به ثقتي الشخصية، على الأقل، بدون تحفظ، وإنما باعتبار تعدد قابلياتهم واستعدادها، لأن يتسنى لهم إنجاز ما لم ينجز من قبل أجيالهم السابقة حتى الآن.

وبادرة التعريف بهم خاصة وأن الظروف التي بدأنا فيها بنشر نماذجهم، لم تكن حينئذ قد تهيأت كما هو الآن. وقد انعكست مبادرتنا بشقيها في توطد أواصر الثقة بين “البريد الأدبي” وكاتب هذه السطور، من جانب وبين الغالبية العظمى من هؤلاء الشباب، خاصة ذوي القامات الطويلة منهم، من جانب آخر.

النقطة الرابعة: آثرنا استعمال كلمة “جمع” ولم نستعمل كلمة “مختارات”، وذلك لأننا لم نمارس فعل الاختيار الحر، سوى لمن وثق بنا، وقبل بتنويع نصوصه ثم فوضنا باختيار ما نشاء منها، أو قبل بتغيير نصه بناءً على طلبنا منه. وما عدا ذلك فقد وفق عديدون باختيار نصوص مشرفة، في حين لم يوفق بالمقابل- آخرون.

وحين نوهنا في افتتاحية أحد الأعداد بأننا تعاملنا مع النصوص المنشورة بأنها “وثائقية”، وأن بعضًا منها لم يسلم من الأخطاء النحوية والعروضية، ولذلك فقد نشرناها بعلاتها، بسبب طابعها “الوثائقي” الذي يعفينا من تحمل المسئولية المباشرة على ذلك، فقد ترافعت أصوات عديدة ضد ملاحظتنا هذه، تحولت في أحيان قليلة إلى اتهامنا بالتعالي.. وسواه. وحتى هذه اللحظة هناك من يدافع على نفسه بإننا نحن، وليس هم، وللأسف “هم” قليلون، مصدر هذه الأخطاء.

وباستثناء نصوص قليلة، نظنها غير صالحة للنشر من الأصل، ونتوقع غير متشائمين- بأنها قد تتطاول بسوئها على سمعة هذا العمل الجميل، فإن كل شيء في عملنا، قد لفت، وسيلفت مجددًا، الانتباه إلى أننا حرصنا أن نخدم شعرنا اليمني، قبل أي شيء آخر. بل ونرجو اعتبار مواضع الضعف التي أشرنا لها، بأنها تجسد حرصنا على أمانة “التوثيق”. وإلا فما أسهل حذفها!

أخيرًا: نأمل أن يواتينا الحظ باستكمال الشق الثاني من مشوارنا، بعرض هذا الديوان بعد صدوره على قراء ومتخصصين ليقولوا فيه القول الفصل.

وأسجل ثانية بأنه لولا الأستاذ الجليل أحمد جابر عفيف، لتأخر إصدار هذا الديوان مدةً إضافية قادمة، ربما كانت ستطول.

____________

* مقدمة كتاب “ديوان الشعر اليمني المعاصر- الشعر التسعيني” إعداد/ عبدالودود سيف. الطبعة الأولى يناير 2001. الناشر: مؤسسة العفيف الثقافية، صنعاء.

** احتوى الكتاب- الديوان: مجموعة نصوص شعرية لثلاثة وستين شاعرًا.

***ينوه الكاتب أنه:)تعتبر النصوص المنشورة في هذا الديوان، ذات طبيعة “توثيقية”، وقد سبق نشرها في جريدة الأدبي كما هي عليه عدا النصوص التي أُشير إليها في هامشها بأنه قد جرى تغييرها من قبل أصحابها، أو تمت عملية إضافتها بسبب تعذر نشرها من قبل(.

نصوص مختارة لعبد الودود سيف

الميلاد: تخطيط على جسد المهد

غيمٌ بكفيّ أم دخانْ!

هذا ابتداءُ رسوِّ صاريتي على شطٍّ،

وأوّلُ ما أهشُّ بنرجسٍ، أو أستظلُّ بزعفرانْ.

هذي خطايَ تعود بي نحوي، وتُجلسني إلي..

أرى الدنانَ كأنها ملأى بخمرٍ ليس تعرفها الدِّنانْ.

وأرى خيولي في العِنان، تزفُّ لي خيلاً، وتبسط في مدايَ لها العنانْ.

وأنا أعود إليَّ مُبتكِرًا. كأبهى ما يكون اليتمُ

أو يمشي القرنفلُ للقرنفلِ، والشرارةُ في الصوّانْ.

هذا رجوعي من سوايَ إليَّ، في عرشٍ وقافيةٍ

وبدءُ وقوف أطماري على رأسٍ.. وتاجْ

هذا هوايَ على مدى حضنٍ، وأذرعةٍ.

وقلبي مثلُ زخرفةٍ على سيفٍ، وهسهسةٍ على سَعَفٍ.

وبعضي ليس يذكرني. وبعضي فاحمٌ. أو فاحمٌ وأنا أسير إليَّ محتشدًا..

وأدخلُ في هوايْ.

آتٍ كمن يُدعى لشبك ضفيرةٍ بضفيرةٍ

أو مزجِ عُنْق زرافةٍ في ذيل طاووسٍ،

ويمضي صاعدا.

آتي، وأجعلُ من صدايَ شذىً، وأجعلُ من هوايَ هوايَ..

ثم أسير أقتلعُ الرتاجْ.

***

لكأنّ لمعَ البرقِ بعضُ شواردي

والغيم سنبلةٌ على إِبِطي

ووجهي قُبْلةٌ، أو قِبلةٌ

والأفقُ قبّةُ شذروانْ.

وأنا كمن آتي إليَّ مُسلِّمًا

وأنا كمن أمشي إليَّ مُبَدِّدا.

كفّايَ من مطرٍ وطينْ

ويدايَ بسملةٌ. وقيلَ مسلّةٌ. وأصابعي ذهبٌ. وبين أصابعي ذهبٌ.

ولي هذا الفضاءُ المستريحُ كزورقٍ.. والمستتبُّ كطيلسانْ.

وفمي كآخر ما تنوء قصيدةٌ في حبلِ قافيةٍ، وأوّل ما يسير على هلالٍ

أو يُكسِّره زجاجْ.

***

للغيم أن يُزجي الغمامَ براحتي..

وعليَّ أن آتي إليْ.

وعليَّ أن ألجَ الهُوينى.. أو أصولَ كمُديةٍ

وأسير لا ألوي إليْ.