لتحميل الملف

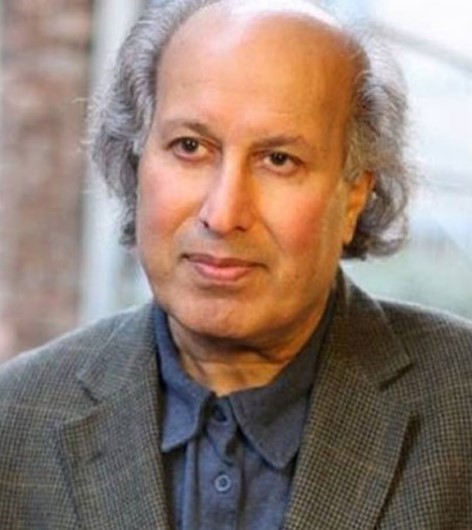

عبدالله راجع الرائي وريث بروميثيوس الأسمر

أمينة الصنهاجي

عنما سرق الرائي بروميثيوس قبس النار من جبل الأولمب، كان غرضه إسعاد البشر بتمكينهم من التدفئة. لكن الشاعر البشري، حول النار إلى حريق يأكل داخله رويدا رويدا، فتشتعل اللغة بالمجاز، وتضيء الحقيقة في غلالة من نور ودخان..

هكذا ورث عبدالله راجع ومضة من نفث بروميثيوس، وكان بارعا في تشكيل النار وبثها في لغة تحاكي القديم وتفصل منه الجديد المغاير والمدهش..

عبد الله راجع من طينة أولئك الذين لا يكتفون بوصف المعيش، وقد وصف. ولكن هوشاعر يغمض عينيه ويبدأ في تشكيل ناره على هيئات يراها وحده، يتنبأ من خلالها بالعالم ويعرضه كحقيقة ناصعة الضوء، سرعان ما تتحول لبذرة نصفها ثورة على الواقع ونصفها الآخر وعد جميل بالتغيير.

لذلك عندما يذكر الشاعر راجع، تذكر معه الشهادة، فهوشاهد وشهيد، شاهد على واقع تكرست فيه الرغبة في الانعتاق والحرية، وكانت دماء المناضلين ثمنا يتدفق بلا توقف، وشهيد أحرق دواخله ليرسم بلهيبها لغة كاشفة ترى وتتنبأ..

لم ينعزل عبد الله راجع في كهف الحكمة، ولم يكتب شعره بين جدران مكتبة زاهية، ولم يستق مشاهداته من الصور أوالكتب، بل كان معجونا بيوميات الواقع الرديء، منغمسا في تفاصيله، معتنقا روائحه، يمشي بين الناس الذين يكتب عنهم ويتنفس هواءهم، ويقاسمهم العيش الصعب والأيام التي تتبخر في انتظار الأجرة، والآمال التي تتكسر عند كل محاولة للفرح.

إنه منهم وابنهم وشاهد منهم..

وككل الحالمين بالثورة والتغيير والانعتاق، كان الوطن هوالمبتدأ والغاية، وكان الشعر رسالة بلاغ :

ياوطني فاشهد

ها قد بلغت

من أنباء المشهد

ما قد أبصرتْ

وككل الأنبياء، فالتغيير عند راجع يبدأ وينتهي أيضا بالقلب :

صرختُ من القلبِ: لا

إنها نفثة بروميثيوس، تشكل هذا الداخل الوفي لشعلته المقدسة، فالحب عنده يصرف للجمع وليس للمفرد، ليس انتصارا للنفس، والكتابة شهادة واستشهاد..

حتى الوطن يتسع في قلبه الموجوع ليشمل أطراف الوطن العربي :

أشرقتِ الشّمْسُ على قيسارية فغطَّتْ بيروتْ

وتقاطعت الأرصفة المدهونة بالدم

بالأرصفة المسروجة أطفالا

يقتنصون الحلم بعقارات،

وبوجه اخر للملكوتْ

قلتُ لكم ما لَمْ يخرج من بين الشفتين،

وها قد جاءَتكم بيّنة

تحتاج الى شفة

وقد قال ما لا يخرج من بين الشفتين، قال بينة من الرؤيا التي تمتد إلى يومنا الآن وستستمر لما بعده، مادام الدم مازال يدهن الأرصفة، ومازالت هذه الأرصفة تسرج بالأطفال..على امتداد الجرح العربي الراعف.

لكن ذلك لا يجعل منه خطيبا يصدع بالشعارات ويجلجل بالقصيد الثائر ناسيا ومنفصلا عن بلده وواقعه، فالصدق الذي يتلبس بشعر عبد الله راجع لا يحتمل هذا التعالي ولا يفصل بين الخاص والعام :

يا وطنا يرسمه القهر على

جدران القلب… ها أنذا أترك ظل حبيبي وعيون حبيبي… كي أتبع ظلك… ها

أنذا أتحول فيك حقيبة عشق يا وطني أرسم لك… خارطة فوق الجدران… وأكتب

في منطقة فيها… باللون الأحمر: هذا بيت حبيبي… وحبيبي يجهل عنواني…

يجهل حتى تاريخ العودة… منذ متى كنت التائه وحده؟“.

ومنذ متى كان الشعر غير طريق تيه يرسم الوصول ظلالا من أحرف وصور، يرفده القلب بالمعنى، وتنحث اللغة الملامح، وتكتبه أصابع تحترق..

وهو ذا راجع، كما يتراءى من انعكاس دواخله على القصائد..

ويبقى الانعكاس شرفة تنفتح على عوالم ثرية،عميقة، تفتح آفاقا لا محدودة للقراءة والاستلهام..

وهو هكذا الشعر : رؤية لا تقف عند حدود سماء واحدة

مقتطفات من سيرة عبدالله راجع

- ولد في مدينة سلا (المجاورة للرباط – المغرب) وتوفي في الدار البيضاء.

- عاش في عدة مدن بالمملكة المغربية.

- تلقى تعليمًا نظاميًا في المدراس الابتدائية والثانوية بمدينة سلا، ثم التحق بكلية الآداب بمدينة فاس، وتخرج فيها (1972)، وحصل على دبلوم الدراسات العليا(1984).

- عمل معلمًا في التعليم الثانوي بمدينة «الفقيه صالح”، ثم التحق للعمل بالتدريس في كلية الآداب بالدار البيضاء، كما عمل بهيئة التحرير في مجلة «الثقافة الجديدة”، وشارك في إصدار مجلة “رصيف”.

- كان عضوًا في اتحاد كتاب المغرب (1976).

الإنتاج الشعري: - صدر للشاعر الدواوين الآتية: الهجرة إلى المدن السفلى – دار الكتاب – الدار البيضاء 1976، سلامًا وليشربوا البحار – منشورات الثقافة الجديدة – المحمدية 1982، أياد كانت تسرق القمر – الدار المغربية للنشر – الدار البيضاء 1988، وله قصائد في صحف ومجلات عصره وبخاصة في: الثقافة الجديدة – رصيف – جريدة المحرر، وغيرها.

الأعمال الأخرى: - له دراسة مطبوعة كأطروحة لنيل دبلوم الدراسات العليا – الرباط، بعنوان: القصيدة المغربية المعاصرة بنية الشهادة والاستشهاد – جزآن – منشورات عيون المقالات – الدار البيضاء – (جـ1، 1988 – جـ2، 1989).

- شعره تجديدي، يمثل تطورًا في حركة الشعر المغربي في اقترانه بالقصيدة البصرية، ينتمي إلى جيل السبعينيات الذي كان يهتم بالتجريب في بنية القصيدة والتحول من الشكل العمودي إلى الشكل التفعيلي، واعتماد السطر الشعري بديلاً عن البيت ذي الشطرتين،كما ينتمي شعره موضوعيًا إلى كتابة الذات وجعلها منطلقًا لرؤية شعرية تكتشف العالم والموجودات.

- ديوانه «سلامًا وليشربوا البحار” مثال للتجريب في القصيدة البصرية، وهو مكتوب برسم أندلسي مغربي. أما ديوانه «الهجرة إلى المدن السفلى” فيتسم بالعمق الفكري والصدق الوجداني والصور الكلية والأبنية المركبة، ويعتمد السرد الشعري والتناص تقنية للكتابة. نصوصه طويلة وإن اعتمدت التقسيمات الفرعية بالأرقام والعناوين الجانبية.

عبد الله راجع

مشروع مخيّلة وذات تتعدد في الزمكان

أحمد الشيخاوي

نحن بصدد تجربة محايدة جداً ومهمة نادرة لبست زمانها بالمقلوب في خضم فوضى أيديولوجية وثقافية عارمة، وقادتها طموحاتها الفياضة إلى علياء الشعرية والأسلوبية واللغة المتراصة الرصينة والهامسة المنقوعة في تضاريس اللانهائي واللامحدود.

وإلى عوالم من الرؤى المطرزة بطوباوية الصلة بالذوات والأزمنة والأمكنة، وترجيح عناصر الجمال وتغليبها على منظومة ما سواها من بقية الأغراض.

برغم التموقع والعسكرة في آفاق تتجاذبها منغّصات التعاطي مع الألوان العروضية وقيودها الثقيلة والمعطلة من حيث تمثلها القاصر للسيكولوجي والحياتي والكوني القاصر الذي قد يعوق روح مغامرة اقتناص المعنى الجديد، هذا من جهة، ومن جهة ثانية جنون استشراف كتابة جديدة متشبعة بحساسية مغايرة داخل مناخ سبعيني موغل في استحواذ الإيقاع على مفهوم القصيدة.

هو كذلك الرمز ــ مشارقياً ومغاربياًــ الشاعر الفحل عبد الله راجع الذي قطفته وعلى حين غرّة، يد الردى، مبكراً، مغتالة بذلك أحلام أمة في كليتها.

إرث الرجل باذخ يعتمد المزاوجة والقران بين الممارستين النقدية والشعرية بريشة استثنائي عاش وفياً للقاعدة الجماهيرية العريضة جداً مترنماً بأوجاعها وهمومها وانشغالاتها.

لم يحد عن سكة الالتزام بالنص الموزون، منجزه، والعزف على أوتار شعر التفعيلة آنذاك، طاعناً بلذة النهل مما هو صوفي محض مشرع النوافذ على الأدب الدخيل النابض بنزعته الإنسانية والمناوش بإغراءاته، وشراهة احتواء الواقعي والمعيش الرافل في عبير النفس الملحمي والمعتمد على الاستحضار الواعي للموروث الإنساني والتغني بالمعاناة التي هي من إفرازات الشعبي والهامشي دون أن يشوه ذلك نضارة المعجم وبشاشته وتوهجه حتى في ظل مشاهد البكائية والانهزامية والدرامية أو في لحظات تجريب كؤوس الموت الزؤام.

هي ثلاثة دواوين شعرية، في حياته، وتوأمان لها (وردة المتاريس/ أصوات بلون الخطى) بعد بضعة عقود من ساعة وفاته، ورّث الراحل الذاكرة الإنسانية، إياها، كانت كفيلة بخلق زوبعة بين مجايليه ومن بعدهم، سجلها له التاريخ وكأن لسان حال الرجل لما يلهج بعد بعبارة من قبيل “لا قبول بتاتاً بقطعة مجد مزيفة”.

هكذا راح وبكل نضال وصمود، يرسم ملامح شخصية أسطورية وحروف اسم وازن عربياً وعالمياً، نقشها ثم فوق النجوم وفي الوعي والوجدان والذاكرة.

ففي باكورة أعماله “الهجرة إلى المدن السفلى” أبان شاعرنا وأماط اللثام عن نقلة نوعية البون وقلقلت ساحة الإبداع العربي المعاصر برمّته، وقلبت موازين المعادلة الأدبية، وإن في أحرج أوقات الإخلاص إلى شعر التفعيلة كما أسلفت والنفور من العروضية الكلاسيكية العاجزة عن المواكبة ومغازلة كل مستجد طارئ تمليه نظرة العالم السرمدية إلى الأمام.

وفي بصمته “سلاماً وليشربوا البحار” كأضمومة ثانية لم تزغ عن تبني المرجعية المطورة للمواقف والخطابات والرسائل وكذلك فنية النواة الأولى، أدهش شاعرنا جمهوره بتقنية باهرة جديدة صبغت شعريته عبر تأمم المسامات الكاليغرافية في نطاق إبداعات تراعي الإيقاع دائماً، فكان التكثيف من العناصر الصورية لافتاً ومهيمناً على نحو يدغدغ الذائقة ويعوضها على صدمة هجر النمط العروضي الذي أثار سجالاً ومقارعات قوية وقتئذٍ.

وفي ديوانه “أيادٍ كانت تسرق القمر” يستحوذ التوجه الوطني وتتسارع وتيرة المزج بين المكون البصري وتناسل المعاني المولّدة والجديدة في إطار الانجذاب إلى كل ما من شأنه انتشال قصيدة التفعيلة من طابعها التقليدي المألوف إلى مستويات تقديم الإضافة والجدة حدّ إرباك ذهنية التلقي.

القاتل/ المقتول، حسب الوارد في إحدى روائعه. القاتل بمعسول بوحه المكلل بالنرجسية الحميدة والواحدية المخصبة للهم الجمعي.

المقتول بالتنكر له والصدود عن منجزه الشعري والنثري الزاخر بشتى صنوف موجبات الفخر للبلاد والعباد، إذا أنصفنا النزر القليل الذي لم يبخس الرجل الراحل/ الخالد قدره ولم يزل مترنماً بذكراه، وقد مضى على أفوله ما يربو على ربع القرن.

أجل، السمو بالشعر إلى مرتبة الوهم، والكارثة تكون لما يتم إدراك حقيقة مرة كهذه متأخرة وبعد فوات الأوان.

ولعل هذا يحيل على فتح سؤال جوهري عريض، على غرار: لم لا تتساوى حظوظ السياسي والمثقف؟ مثلاً.

أم أن المثقف عموماً يكاد لا يتجاوز أعتاب وأدوار الشمعة التي قدرها أن تحترق لتنير دروب الآخرين؟

لذا أغتنمها فرصة من منبري المتواضع هذا، وأتوجه بدعوة حضارية جداً، للجهات المعنية التي يقع على عاتقها فك طلاسم أزمة المبدع والمثقف بشكل عام.

فالأوسمة والتكريمات والعناية والاهتمام وما إلى ذلك من المستحقات التي هي في عنق الدولة لمن يصنعون إرثها الفكري والفني والثقافي، أولى أن يحصدها المبدع والمبتكر وهو في أوج عافيته وعنفوان عمره، لا في شيخوخته أو بعد مماته.

خلاصة القول أننا في حضرة الرمز الراحل عبد الله راجع شاعراً وناقداً، إنما نحن إزاء قامة برغم المأساة والهواجس واللامبالاة وأصابع الاتهام، فقد تأتَّى لها زرع بصمتها عميقاً في التراث الأدبي المغربي والعربي والعالمي.

والتأثير إيجاباً في الأجيال اللاحقة والتي من واجبنا تنويرها وفتح أعينها على نتاجات كوكبة من العظام الذين التحقوا بالرفيق الأعلى مخلفين ثروة معرفية وجمالية تجني ثمراتها الإنسانية جمعاء.

كذلك هو الراحل عبد الله راجع، مشروع مخيلة وذات تتعدد في الزمان والمكان. كذلك هو الرمز الذي يكتبه الغياب.

صالح يبعث من جديد

منتصر هاشمي

- إضاءات حول الشاعر والشعر

بعد مرور عقدين من الزمن على رحيل الشاعر الكبير عبد الله راجع، وبعد سنوات من الصمت القاتم خريفاً مقفراً، تعود وردة المتاريس لتتفتح من جديد وتشرق بأمل الماضي المنبعث في “أصوات بلون الخطى”، فتكتمل رسومات جغرافيات كاد يطالها النسيان.

هكذا شاءت الأقدار، بعد خمس وعشرين عاماً من صدور آخر ديوان للراحل أن تستجيب زوجته وعائلته للنداء، فتفك الوديعة التي أورثهم إياها لتغني الساحة الشعرية بديوانين جديدين ينضافان إلى أعمال “عبد الله راجع” التي نشرها في حياته. تَمَّ جمعها في كتاب واحد تحت عنوان عبد الله راجع الأعمال الكاملة، عن منشورات وزارة الثقافة مطبعة دار المناهل الرباط سنة 2013. وهو يضم بين دفتيه دواوين عبد الله راجع الثلاثة التي سبق نشرها في حياته، حسب تسلسلها الزمني في الطبع والنشر:

الهجرة إلى المدن السفلى.

سلاما وليشربوا البحار.

أياد كانت تسرق القمر.

وديوانين جديدين هما:

وردة المتاريس.

أصوات بلون الخطى.

وعبد الله راجع (1948-1990م) واحد من شعراء السبعينيات، خط مساره الشعري حاملا مشعل الكلمة في فيض الكتابة، بعيدا عن لغط الشرعية والمشروعية في القصيدة الحديثة. فقاد سفينة التفرد في فضاء الشعر مبنىً ومعنىً، وفي شكل ومضمون القصيدة المغربية المعاصرة، بلغته الشعرية المتميزة التي تتداخل فيها مستويات البناء المعماري للقصيدة دلاليا وتركيبيا وإيقاعيا وصوتيا، فصنع لنفسه مقاما رفيعا يتشكل بين ثنايا الكلمة في قصائده، ويستمد كينونته من انفتاح عالمه الشعري على المشرق والمغرب.

غير أن المنايا لم تسعف عبد الله راجع لاستكمال تجربته، بل لم تسعف المحبين والشغوفين بالشعر المغربي في فهم جميع تضاريس جغرافياته الإبداعية. خاصة وأن الجميع كان يعلم أن الراحل خلّف إرثا مهما في خزانته التي تزخر بمخطوطات أعماله التي لم يكتب لها أن ترى النور إلا خلال الشهور القليلة الماضية.

- وصف المجموعة:

اِخترنا أن نقف عند تجربة وردة المتاريس. وهو الديوان الرابع حسب تسلسل الأعمال الكاملة، يضم ثمان وسبعين صفحة من (ص328) إلى (ص406)، ويتوزع إلى كتابين هما:

كتاب الاشتباه، ويضم ثلاث قصائد: (ميشيلن) و(الأسوار) و(طوق الحمامة).

كتاب الصفاء، ويضم قصائد: (المعلقة الحادية عشرة) و(وردة المتاريس) و(هنا أنتم. هنا رماد الوقت)و(مثلث خارج العادة).

وكل قصيدة من قصائد المجموعة، تتوزع إلى مقاطع، يفصل بينها البياض أو الأرقام، أو عناوين فرعية، كقصيدة “طوق الحمامة” في الكتاب الأول التي تضم مقاطع (باب الحلول- دمها بيروت دمي- امبراطور الصفصاف- اغتيال وفيقة- تجليات النورس- نشيد الغياب). ثم قصيدة “مثلث خارج العادة” في الكتاب الثاني وتضم مقاطع (لوركا -أوفيليا- حنظلة -سقوط ييرما- خوارج -مدائن من ورق- صفحة ضائعة صورة -أنطوان روكنتان- بول إيلورا. لا يحمل ديوان وردة المتاريس أي مؤشر تاريخي يحيل إلى زمن الكتابة. غير أن الاطلاع على قصائد الديوان الذي قبله أياد كانت تسرق القمر الذي كتب ما بين 1983 و1985. ثم الديوان الذي يليهأصوات بلون الخطى والتي كتبت بين عامي 1989 و1990 يجعلنا نتصور أن ديوان وردة المتاريس تم نظمه بين 1986 و1988. كما أن هناك قصيدة من الديوان نفسه بعنوان (هنا أنتم. هنا رماد الوقت) نشرت في جريدة أنوال الملحق الثقافي عدد350 بتاريخ 3 أكتوبر1987. ما يؤكد صحة الطرح الذي نتبناه حول تاريخ الكتابة.

- شعرية المتن:

تنفرد قصائد عبد الله راجع بتجربته المتنوعة التي تمتح من الذات، ومن الأصول العربية متصلة بالظرفية التاريخية العامة، وبالمناخ المحيط بها وما يرتبط بشعر السبعينيات والثمانينات، في امتداده عبر تلاوين البناء الفني للقصيدة المغربية المعاصرة. يحاول فيها إبراز تلك الخصوصية التي صبغتها بألوان من العنف والتمرد المخلوط بلون الكدِّ والجهد والألم والثورة والدم.

من هذا المنطلق يمكن اعتبار ديوان وردة المتاريس امتداداً لتجربة عبد الله راجع الشعرية في شموليتها، رغم تفردها في الزمان والمكان. تعكس موقفه من الأوضاع السياسية والاجتماعية التي صبغت الواقع المغربي والعربي في حقبة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، وما صاحبها من قمع شمل جميع مكونات المجتمع قبل أن تمتد التحركات لتشمل الوطن العربي بأكمله. إنها امتداد للذات العاشقة المتمردة. الحاملة لهموم المجتمع العربي، تنفتح على جميع مكوناته وفئاته في كل اقطاره، ما بين بيروت، وبغداد، والبصرة، والصويرة، والفقيه بن صالح، وشتيلا، وطرابلس … فتتجسد بذلك الخصوصية في التصور الشعري للديوان.

يصبح الشخص أو الفرد في هذا الديوان علامة مميِّزة، ترسم ملامح مدينة أو وطن بأكمله. ويغدو “صالح الشكدالي” رمزا لهذا التداخل بين الذات والواقع. وهو الذي تصفه الروايات القادمة من مدينة لفقيه بن صالح بأنه الشخصية التي يعرفها الكبير والصغير، يطلق العنان يومياً لقدميه، متفقداً أمكنة عديدة ليشتم رائحة عمران المدينة وأناسها، وليتأمل سحنات ساكنتها بعفوية عصية عن التحديد. ويقنع ببعض الدراهم لا غير. إنه “صالح” الذي تَمثَّل أسطورة في مخيلة “عبد الله راجع”، ورمزا للإنسان العربي الهائم بحثاً عن الحقيقة، في طيبته وبراءته، في كرمه وجوده،في عزة نفسه وإبائه، في حسن سجيته، إنه العطاء بذاته. وهو الهمُّ العربي يتجسد في شخصٍ يتحول فكرة، تصير مداداً، يخط على الورق حروفاً، هي عصارة تجربة فريدة في البناء النصي للقصيدة المغربية لغة ومضموناً. يقول عنه الشاعر في قصيدة خصّه بها بعنوان “صالح” من ديوان أياد كانت تسرق القمر (الأعمال الكاملة ص 395):

يا صالح لا تخش النسيان

ستنشأ حول ضريحك مقبرة

والقبر الأقرب منك يباع مزايدة

فلتعْدُ إذن ما شئت

وهزّ جبينك ليلاً ونهارا.

وهو نفسه الشكدالي الذي ينصهر تيمة قسماتها من قسمات الشاعر وواقعه. إنه انعكاس للذات الشاعرة فيما تعايشه من مهانة الواقع في مواجهة عالم متحول مستبد بدون سلاح، لا حول ولا قوة لمن يواجهه إلا بقايا صورٍ في مخيلة مُثْخَنة بالجروح، سعياً مستحثاً منه في البحث عن واقع أساسه المساواة والعدالة الاجتماعية. وهو نفسه “صالح” الذي يفتتح به “عبد الله راجع” رحلة السفر مع وردة المتاريس إذ يذَيِّل عنوان الكتاب الأول الذي سماه “كتاب الاشتباه” بعنوان فرعي “وقيل مذ حل الشكدالي بالأرض فلم يجد له ظلا، صوَّب نحو التيه حاجبيه، وضرب في الفيافي حتى أدركه النَّصَب“، ثم يفتتح به أول قصيدة (ص333):

من هذا الماشي يصطاد البرق ويطلقه

من هذا الآكل صورته بالخَلّ

ومن هذا المجنون الساكن في وحدته…

والشكدالي أخ البرق. ولا يدري.

ينفتح القول الشعري في الديوان انطلاقاً من عتبة العنوان، وهو من العناوين الموضوعاتية التي تحتفظ في الخطاب الشعري بدرجة عالية من الغموض والايحاء. غير أن بنيته التركيبية التي تقوم على التقريرية المتضمنة في الوصف المحتجب خلف العلاقة بين المسند (المضاف)، والمسند إليه (المضاف إليه) من جهة، والتقابل الدلالي بين هذين المكونين في ثنائية شبه ضدية (وردة #المتاريس) بما تحمله “الوردة” من معاني الحياة والانطلاق والأمل والسعادة، وبما تختزنه لفظة “المتاريس” من معاني الموت والعثرات والبؤس من جهة أخرى. كل هذا يوحي بأن المضامين في الديوان تنفتح على تجربة إنسانية عامة تقوم على السرد والحوار في بناء متخيله الشعري، الذي يسعى إلى النزوع نحو طرح تساؤلات عميقة حول الواقع العربي عامة، والمغربي بشكل خاص، وبنوع من الجرأة والجسارة التي غدَت سمة مميزة لمشروع عبد الله راجع الشعري، الذي يدعو إلى فك أغلال الانهزام والضعف والاستعباد والتبعية. ويؤكده المقطع التالي (ص38):

(…)

ولم تسقط البصرة

الآن تحضن خلف المتاريس أفراحها

–التفت، والتفتتْ

–هل ترى ما أرى؟

–أي شيء ترين؟

–للبذور هنا فتنة

كيف بين المتاريس يبقى لرائحة الورد متسع؟

(…)

تركت دمي في العراق

لسيدة تركت دمها للعراق

أقول انفجر يا دمي عالياً، عالياص

بصرة، دم سيابها لا يراق.

تستعصي المضامين على الإمساك في الديوان، وهو أمر طبيعي في جل أشعار “عبد الله راجع” التي تميل نحو الإيغال في توظيف الرمز، وحجب الدلالة خلف اللغة التي تحتضن الكلمات في ثوبها المباشر. وهذا من خصائص التجربة الشعرية الحديثة. فالرمز هو ما يتيح لنا أن نتأمل شيئاً آخر وراء النص، والرمز هو قبل كل شيء معنى خفي وإيحاء، إنه اللغة التي تبدأ حين تنتهي لغة القصيدة، أو كما يقول “أدونيس” هو القصيدة التي تتكون في وعيك بعد قراءة القصيدة.

ويتفرد الرمز في هذا المقام بكون المفردة تحمل دلالة مستمدة من الحالة النفسية، وما تستدعيه من إيحاءات وتداعيات. فالقصيدة في مجموعة “وردة المتاريس” تكشف عن الوعي المتحقق الذي يربط بين الأنا المبدعة، والآخر في تأثير وتأثر متبادل. يتحدد بما يعاشه الفرد داخل المجتمع، وبما يربط بينهما من تصورات متقاربة وردود أفعال متشابهة بحيث يصبح الرمز في هذا المقام عنصراً أساسياً يستعصي معه فهم المتن دون تتبع الدلالة.

تتعدد الرموز وتتنوع، بتنوع الرؤية الشعرية في مقام القول، يغذِّيها غنى ثقافة عبد الله راجع، وانفتاحها على جل المذاهب الشعرية والمرجعيات الأيديولوجية. لذلك نجد أن الديوان عامر بالرمز بأصنافه، منها: اللغوي، والأدبي العام، سواء كان مفرداً أو مركباً يستمد كينونته من الأسطورة والدين والتاريخ والطبيعة… ويصب فيما يشبه الهجوم على سلوكات شائنة تتبدى في واقع اجتماعي هش يروم تغييره. يقول في قصيدة “ميشيلين” (ص338):

وعاشق تخونه الخطى

يداه لمعتا بريق

بهذه يضيئ شمعة

بتلك يصنع الحريق

تكالبت على جنونه

من الأسى مواجع الطريق

فاختار جمرة لقلبه

واخضر مثل طائر الفينيق.

وأسطورة الفينيق ليست إلا دعوة للتجدد. للثورة على وضع سائد قوامه التخلف والفقر والجهل والظلم… من هنا فالشاعر يقود حرباً ضد مظاهر الاستلاب، وتكريس الهشاشة والميوعة، وهدر كرامة المواطن. وبرفضه لهذا الواقع فهو يدعو إلى التحول كما يحترق طائر الفينيق ليصنع حياة جديدة. يقول (ص368):

ولم يسألوا عن رماد الأصابع

كيف يصير نخيلاً وجسراً

وكيف يشكل جنته ما استطاعا.

من الرمز إذن، تتغذى القيمة الابداعية للديوان، فتنبني أبعاده الجمالية والفنية بشكل جديد يقوي إمكانات التأثير في الملقي. فتتحول تجربة عبد الله راجع الذاتية إلى تجربة جماعية كلية، بأبعاد إنسانية شاسعة ومتنوعة. لذلك وجدنا قصائد المجموعة تنطلق من الذات في معاناتها مع المرض؛ إلى وصف الواقع المغربي؛ ثم الانفتاح على جل مظاهر النكبة والنكسة. في مرحلة شاهدة على المجازر التي ارتكبت في فلسطين ولبنان… سببها غطرسة “إسرائيل” ودعم القوى الكبرى لها، وزادتها الحروب الأهلية شيوعاً. في مقابل الصمت المطبق للعرب. يقول (ص342):

“لبيروت فاكهة أوقفتنا،

عقدنا معاً حبنا المستجير بكوفية

واكتفينا بعشق المخيم حتى النخاع

وكان الرصاص

وقاتلنا يتعدَّد. كانت أزقة بيروت مِتْرَاسنا

والرصاص الذي ينتهي بالرصاص

يزاوج بين المقاتل والطفل. كانت دماء فمن قال لا؟

وهذا الخريف الذي يدنو من الباب

يطرقه الآن يا سيدي… فليكن

ليس هذا خريفك، ليس خريفي

هو الآن فصل الذين اكتفوا بالسكوت

هو الآن زهرتنا، نحن، من نشتكي ونموت”.

تتنامى هذه الدعوة وتكبر لفك إسار الصمت في الكتاب الثاني من المجموعة الشعرية “كتاب الصفاء“، الذي يُذَيَّل هو الآخر بعنوان فرعي “فلما أشرقت الشمس تعوَّدَ أن يبصر ما يخفيه الليل عن العين فلا يظهر إلا لذوي الألباب“، حيث يفجر فيه أوضاعاً تتعدى حدود العدوان الاسرائيلي على فلسطين ولبنان. إلى الوطن العربي بأكمله حيث بغداد، والبصرة، والموصل، وطرابلس…، شاهدة على ذلك. فكأن الوطن يضيق بمن فيه حتى يصبح بحجم الشناشل. وهو الكتاب الذي يضم القصيدة التي يحمل الديوان إسمها “وردة المتاريس“، يقول فيها(ص385):

وكيف الشناشل تأخذ حجم الوطن

هنا يحتمي طفل من الموت بالأغنيات

(…)

رأيت المدينة تنأى بروحي…

وتهتز تحت القذائف

ها طلقة، ثم أخرى،

تشق المدافع باب السماء.

هكذا إذن تجيء “وردة المتاريس” لتصبح أيقونة مميزة في سلسلة أعمال عبد الله راجع، تزكي خصوصيته الشعرية، وتؤكد تفردها، تتداخل في بنائها عصارة انفتاحٍ ثقافيٍّ متنوع ومتعدد، يغترف من موسوعية الشاعر في بناء المتن الذي يمتح من التراث العربي والإسلامي، حيث يستدعي ابن حزم في “طوق الحمامة”، وابن زهر في “ميشيلين”، كما ينفتح على التراث الصوفي العربي في “باب الحلول”، والثقافات الانسانية التي استقى منها الرمز والأسطورة، لبناء صورة شعرية كلية ترصد الواقع العربي الذي يؤججه الصراع بين الخير والشر. فيرصد طموحاتٍ كثيرة لشاعر واحد يحمل هموم مجتمع بأكمله. ينضاف إلى ذلك أن الكتابة وهي آخر معقل لتفريغ هذا الهم، تزيد من المعاناة والانشطار بين الذات ومحيطها حتى تصبح وكأنها إثم. (ص376):

يدي للكتابة،

قلبي لنبضته المشتهاة. المدائن

حين أُحدثها عن همومي تسمي الكتابة إثما

تسمي ارتجاج الدواخل فاتحة للجنون.

وإذا كانت الكتابة جنونا، وأحلى الكتابات ما يثقب الصدر آن الدخول وآن الخروج، فإن القراءة تحتاج منّا إلى تعدُّدٍ للقراءات. وإلى فصل بين زمن الكتابة، وزمن النشر، حتى نتبين مدى جسارة وجرأة عبد الله راجع في رصد الواقع الاجتماعي والسياسي في مجموعة “وردة المتاريس” في زمن وُسِم بسنوات الرصاص.

الحداثة لدى عبدالله راجع

جهاد فاضل

يمكن مقارنة الشاعر المغربي عبدالله راجع،الذي توفي مؤخرا، بالشاعر المصري أمل أنقل من وجوه مختلفة. فكل منهما توفي في ريعان شبابه،وكل منهما مات بالسرطان بعد سنوات من النضال الشاق ضده،وكل منهما كان شاعرا وطنيا. وكل مذهما كان مجددا وأصيلا في الوقت نفسا اذ كانت بوصلة التجديد عندهما الانطلاق. من التراث،والشعرية العربية،وفي شعرهما نجد نكهة شعرية متميزة عل مستوى اللغة،وبنية الايقاع،والبناء المعماري، وتوظيف التراث،واستخدام الرمز.

وكلاهما كان شاعرا مثقفا ،وان كان عبدالله راجع أكثر ثقافة من أمل أنقل. ذلك أن أمل أنقل ترك المدرسة باكرا وانصرف الى ميادين العمل،في حين أن عبدالله راجع كان مثقفا ثقافة أكاديمية متينة،وقد عمل عدة سنوات بعد نيله الدكتوراة في الأدب، أستاذا للأدب العربي والنقد في إحدى كليات الآداب بالدار البيضاء وله دراسة نقدية في جزءين أو كتابين عن الشعر العربي المعاصر.

ومع أن كل شعر أمل أنقل مطبوع ومعروف، فان أكثر من نصف شعر عبدالله رابع لم يطبع بعد بسبب مشاكل الطباعة في المغرب، ومشاكل عبدالله راجع الصحية والمادية،ولأن الموت الذي أقام علاقة طويلة معا داهمه مؤخرا بعد أن هيأ ثلاث مجموعات شعرية جديدة للطبع. وتنوي وزارة الثقافة المغربية الآن اصدار أعماله غير المطبوعة.

لعبدالله راجع ثلاث مجوعات شعرية تفصح عن تجربة شعرية متكاملة.

صدرت مجوعته الأولى “المدن السفن ” “سنة 1976 وفيها حاول … أن يقنع نفسا كما يقول،انه أصبح شاعرا ولذلك قدم للقاريء مجموعة من أشعاره ومع أنه كان يعتبرها “ديوانا غير مقنع “، على حد تعبيرا، فإن الكثير من نقاد المغرب يرون انا كان رائدا في وقته،كان الميسم التراثي واضحا في هذا الديوان وكان الشاعر يجرب طاقاته اللغوية.

في مجموعته الثانية “سلاما وليشربوا البحر”، حاول الشاعر أن يزاوج بين الشعر والكاليفرافية فيما يمكن تسميته بالقصيدة البصرية. والقصيدة الكالينرافية ظهرت في المغرب في بداية الثمانينات واتهمت بأنها.موريا لية جديدة،وأن الواقع في عالم الاقطاع النامية لا يتطلب مثل هذا التزويق و الزخرف. وأشار بعض النقاد المغاربة الى أنها تكرار لبعض منمنمات القصور الوسطى غير أن طموح الشاعر آنذاك كان إعادة البراءة الى العين. أن نقرأ القصيدة وفي الوقت نفسا أن نواها. وأن نشتغل على ألمستويين معا. كان رأيه أن العين لكثرة ما دجنت،أشفي دورها داخل القصيدة ولذلك فان على الشاعر أن يعيد الى النص الشعري هذا الحاسة.

في مجموعته الثالثة “أياد كانت تسرق القمر”، وقد فازت بجائزة المغرب الكبرى سنة 1988، أي قبل رحيل الشاعر عن هذه الفانية بحوالي سنة ونصف عولج خلالها في الخارج على نفقة العاهل المغربي، في هذه المجموعة حاول الشاعر أن يعبر بصدق عن تجربة رجل يدعى صالح. هذا الرجل بعض قسماته قسمات عبدالله راجع،والبعض الآخر ان لم يكن من قسماته فهو من قسمات نفس الذي يعايشه. كل قصائد المجموعة تشكل في مجموعها سيرة ذاتية لرجل. هذا الرجل فيه شيء من عبدالله راجع : في مهاناته بواقعه،في مواجهة نفسه،في وقوفه أمام المرآة عاريا ليكتشف نفسا وسط هذا العالم مفرغا من كل قوت أعزل يواجه العادم في كثير من اللحظات بنبضه فقط. ودر لحظات أخرى يحس نفسه قادرا على احداث تغيير داخل هذا العالم.

كان عبدالله راجع يرى أن الشعر يساهم في احداث التغيير ولكن على المدى البعيد. هو يؤهل للتغيير ولكنه لا يغير على النحو الذي يزعمه بعض الشعراء. فعنده ان أداة الشعر هي اللغة،ولكن اللغة تحتاج الى وعي، والوعي يحتاج الى حساسية. وهكذا فهناك شروط موضوعية في الاساس، والأمر يحتاج الى حساسية شعرية،والى شروط موضوعية تعمق هذه الحساسية وتنميها في اتجاه معين لكي يلبي الواقع متطلبات ظل الشعر ينادي بها منذ هوميروس حتى اليوم ولا يتحقق منها شيء على الاطلاق.

ولم يكن يعتقد أن الرواية قد أخذت مركز الصدارة عند العرب رغم الانجازات التي سجلتها خلال الثلاثين أو الاربعين سنة الماضية،فلعى مستوى الكم مازال عدد الشعراء أكبر مز عدد الروائيين،وعلى مستوى الكيف،كذلك. وكان يوافق على أن الرواية تزدهر في لحظات المنعطفات التاريخية الكبرى لأنها أقدر على التقاط مجريات الواقع داخل هذه المنعطفات التاريخية،لكنه كان يعتبر أن للشعر أيضا كلمته فعندما تزدهر الرواية والقصة يزدهر الشعر كذلك. ثم ان الشعر قادر دائما على أن يطور نفسه وإذا لم يكن لدينا شعراء ينحون هذا المنحر،فالعيب في الشعراء ´لا في الشعر.

عندما التقيت بعبدالله راجع في مدينة مراكش في شتاء 1988 أثناء توزيع جوائز المغرب الأدبية روى لي تجربته الأدبية. قال لي أنه شاعر مغربي ر يهمه أن يكتب قصيدة مغربية،ولما بدا علي انني لم استوعب كثيرا مصطلح “القصيدة المغربية “، قال إنه لا ينكر أبدا وجود شعرية عربية عامة،ولكن داخل هذه الشعرية توجد خصوصيات،وان هناك بالتالي خصوصية مغربية يفترض أن تظهر في قصيدة الشاعر المغربي، كما تظهر خصوصية المصري والشامي في قصيدته. وقال أن هناك على سبيل المثال،خصوصيات في ايقاع الشعر. حاول عبدالله راجع في دراسة أكاديمية له أن يبرهن أن الايقاع المسمى حببا هو أصلح الايقاعات لشاعر ينتمي الى المغرب لسبب جوهري هو أن اللهجة العامية المغربية خببية بطبيعتها. المقاربة يرد السكون كثيرا في لهجتهم،ولذلك كتب ايوانا كاملا على الحبب لأنه تصور أن قصيدة على هذا الايقاع تعبر عنه أكثر من قصيدة على ايقاع آخر.

كان عبدالله راجع شاعر ا حديثا رغم إعجابه الشديد بتراث الشعر العربي الكلاسيكي. قال لي إنه يجد راحة عندما يكتب بالطريقة التفعيلية لأنه تمرس عليها سنوات طويلة،والى حد أن التفعيلة باتت بالنسبة اليه جزءا من مكونات عالمه الشعري. كما أنه لم يكتب قصيدة النثر لاقتناعه بأن القصيدة التفعيلية لم تستهلك كل طاقاتها.

ومع أنه كان يفتح صدره للجديد، و للحداثة،إلا أنه كان محترزا لناحية كثيرا ما يحصل بصددها التباس. فألحداثة عنده لم تكن اختراقا أو تجاوزا للمقومات الشعرية،أو للأدوات التي لا غنى عنها للشاعر، فإذا

حصل مثل هذا الاختراق أو التجاوز فقد كانت تسميته له لا لدس فيها وهي انها اعتداء.

ولم يقتنع بأن الحداثة تتنافى مع الأصل أو الأصول،كما يتصور البعض،فعنده ان الحداثة تطوير للأصل. انها غصن جديد ينمو في شجرة هي الأصل.

ورغم التجديدات الكثيرة التي يعتلي ء بها شعره،فلم يزعم مرة أنه شاعر حديث. كان يقول أنه يكتب،يمارس الكتابة وانه اذا كان لأحد الحق في انه يصنفه وفق اتجاه معين،فهذه مهمة النقد والنقاد.

وكانت له أسرة شعرية موزعة بين التراث العربي والتراث الأجنبي، وبخاصة الفرنسي منه. على رأس أسرته العربية كان يقف أبوالطيب المتنبي وأبو تمام “المهووس بالتغيير، باحداث خراب داخل هذا العالم “، كما كان يقول عنه. وكان من شعراء أسرته الأجنبية مالا رميه وبودلير: الأول في شففه بنحت العالم نحتا جديدا، والثاني في مغامراته الكتابية.

كان يرى في المتنبي قمة القصيدة العربية. “الرجل الذي شكل في عصره ظاهرة لم تتحقق حتى الآن،وهي أن تقول ما تريد أن تقوله شعرا كما لو أنك تقوله نثرا. رجل طوع اللغة الى الحد الذي أصبح بإمكانه أن يحدث الى غيره شعرا وكان يرى أن مسألة من هذا النوع ليست في متناول أي واحد مسألة لو تحققت لآن لوجدنا أنفسنا أمام شاعر استطاع أن يحقق لنا هذه القدرة،اذن لكان وجه الشعر العربي الآن مغايرا لما هو عليه “.

كان عبدالله راجع انسانا عذبا، رقيقا فيه وداعة أصلية. وعندما أتذكره الآن في جلسته الحزينة مستسلما الى صرارات الداخل وانتظاره لذاك اليوم الذي لم يكن منه بد، يفور قلبي في داخلي. لم تكن لعبدالله راجع تلك الشخصية الشقية العنيفة التي كانت لأمل أنقل. كان أمل أنقل يهجم على المنبر لكي ينزل شاعرا رديئا، أو شاعرا بدا له انه رديء، كما كانت له شخصية منفرة بشهادة الجميع. أما عبدالله راجع فقد كان الصمت هو الأول عنده لا الكلام،وكان اذا تكلم سرعان ما يعود الى الصمت ليتجلبب فيه.

قال لي مرة أن أجمل العوالم الممكنة هو العالم الذي يخلقا، العالم الذي ينبثق من بين أصابعه،وانه لا يجد ملاذا عندما ينهزم على مستوى الحياة اليومية،أجمل من القصيدة كانت القصيدة تعطيه فرصة العودة الى الحياة من جديد بأسلحة جديدة.

لمن كان يكتب عبدالله راجع ؟ لقاريء مفترض،كان يجيب “وقد أكتب لقاريء موجود الآن،وقد لا أكتب الا لنفسي،وقد لا أكتب الا لأن العالم الذي أعيشه يحتاج الى أن أحدث فيه شرخا ليلبي مطلبي، وقد لا أكتب الا لكي أحس بأنني لست معزولا،وأن الواقع لا يشكل هذه “النحن ” الجماعية،بل يحتاج الى هذه “الأنا” التي تكتب،فعلي أن :قتحم هذا “النحن “، وأن استحوذ عليها بدلا من أن تستحوذ هي علي “.

يغيب الشاعر ولا يغيب،يرحل ولكن ابداعه يظل شاهدا ومخترقا حدود الزمان لان عمر الابداع أكثر امتدادا من عمر صاحبه،وكذلك عمر المصعدة

نصوص عبدالله راجع

قصيدة تروبادور

ها وردةٌ أولى:

هي الأرضُ التي تحبو على كتفي

تترك في القصيدةِ لحمَها

و أنا امتدادُ الحلم

في الجسدِ المحاصرِ بالكتابه

لا شيء يُنقدني من الأرض التي تمشي

سوى الأرضِ التي تأتي

و ليس رحيلُ أحبابي سوى مرِّ سحابه

و أنا أحبكِ يا زهيراتِ الخريف،

و لكنْ،

كيف أمشي

و على جفنيكِ ظلٌّ من كآبه؟

ها وردةٌ أخرى:

هي الموتُ المؤجلُ،

و هي خاتمتِي الغريبه

و التي تأتي لتسأل عن دخانِ القلب

تُحْيِينِي

تُضيف إلى سنينِ العمرِ شهراَ

عندما أنحازُ للموت المؤجل أستضيءُ بنجمتينْ

و إذا أتتْ،أرتاحُ ساعاتْ،

وأُسبِلُ دمعتينْ

و أنا امتدادُ الحلمِ

و الموتُ المؤجلُ

كلما نبتتْ بقلبي وردةٌ

أحسستُ أن جراحَه تزدادُ شبراَ

الأرضُ أرضي،

لا حدودَ و لا جوازاتِ سفرْ

فُقَراؤُها أحبابُها، أصحابُها،

ولهم حكاياتٌ طويله

و التي صعدتْ إلى الأعلى

يلامسُ كفُّها سطحَ القمرْ

أما التي هبَطتْ إلى أرضي،

فأهدتني جديله

و أنا امتداد الأرض ليس لديَّ غيرُ ترابِها

عصفورةٌ سُرقتْ،

و قلب يرتمي في الطينْ

ليس لديَّ غيرُ سُوَيعةٍ

لو كان يكشفُ سرَّها،

نطقَ الحجرْ

و أنا امتدادُ الأرضِ

ليس لديَّ غيرُ همومِها

و أحبَّتي الفقراءُ في الأرض التي تمشي

وحكايةٌ خبأتها حتى يبللَها المطرْ

لأني أُحِسُّ بأن النهايةَ

أقربُ من شفتي إليَّ

ستفتحُ كل الحوانيتِ أبوابَها لو رحلْتُ

تقام الولائمُ في الصيفِ، يبكي عليَّ

عزيزاً عشقتُ، وعاما يفتحُ أبوابَه للقمرْ

و ينمو السؤال المقدسُ

فوق جبين ابنتي :

– “أبي… أين راحا؟

لماذا إذنْ لم نعدْ نرتخي بين حِضنِه

حتى نذوبَ ارتياحاَ؟”

لأني أَحسَّ بأن السياحة

في الأرضِ ليست تدومُ

دوام َ العمرْ

و أني على الأرض سائحْ

سينبتُ في جسدي

من بقاعِ البلادِ التي قد رأيتُ شـجــرْ

سيذكرني لحظةً

في المقاهي التي عرفتني

رفاقٌ رأوا جبهتي تتغضن قبل الأوانْ

يقولون راح هدَرا و هدَراَ

و كان يطارحنا الهمَّ حينا بهذا المكانْ

و حينا يخبئ حزنَ البلادِ وراء ابتسامتِهِ

ثم كان،و كانَ، و كانْ….

لأني أحس بأن السفينةَ

تهوي إلى مستقرٍّ و لا

مستقرْ

و أن الربيعَ الذي وعدوني به

ليس غيرَ الخريفْ

صرختُ من القلبِ: لا

لعصفورتي أن تعودَ، لقلبي حنينٌ.. أحبُّ أن أبوحَ بهِ

لبلادي التي شردتْ أصدقائي…

يدٌ تمسحُ الدمَ عنْ جسدي

صرخت من القلب: لا

وأدركت أني أميل إلى البحر مرتحلا

وأكتشف الزيف في هزة الرأس،

في بسمة،أو حديث ” لطيف “

وأكتشف الموت يرصدني في الممر

ويطرق بابي في مكتب،

أو يتابعني في الرصيف.

من قصيدة: مكاشفات من دفتر الغربة

لجبال الريف عيونٌ ترصد أمواج البحر المتوسطْ

كيف إذن حين افتضّت سفن الغزو شواطئ سبتهْ

وامتلأت برذاذ الدهشة والحزن عيون الأطفالْ

لم تصهل في منعرجات الريف خيول “الخطَّابي”

أو تتحرّك راياتك يا أنَوالْ؟

كي تكشفَ أوراق الغَبَشِ المتمدِّد شرْخًا يتقيّح في

ذاكرةِ الريف لعل غضون البحر الغاضبْ

تُفرزُ ثانيةً وجه الخطّابيْ إذ يقرأ فاتحة “الحركةِ”

والموت أمام الباب المسدودْ

فتموجُ الشطآن برائحة الزعتر والبارودْ؟

“أَلِفٌ” تعرف أسرار الطمي وأوجاع الغجر الحبلى بالعَرَقِ

الألف الممتدة كالنخلة في وجهك يا أمواجَ المتوسطْ

كم كانت تقْطر بالشهوة إذ فَتَحَتْ

أبوابَ العصيان الشيِّق في وجه الأفراس الريفيهْ

تمسح عن جسد الوطن الفاتن آثار الأقدام الوحشيّهْ

أو تنقش في ذاكرة البحر العابس أسماء الفرسانْ

وتواريخ اللحظات الأولى من عام الطُّوفانْ

تتأملني واجهاتُ المتاجر أو تستبيح عيوني

أنا المتقمّص لونَ الدواخل ، هل كل من عَبَرَ الدرب كانتْ

تضاريسُ عينيه تَرْشَح بالفرح؟ اغتسلي بالمواجعِ

يا لغةً تتراشق في القلب، صار جواز المرور ابتسامهْ

وعلى باب سبتةَ كلُّ حديثٍ عن الريف يُشعل نار القيامه

آهِ يا رحلةً تستعير من الحزن وجهًا وتحمِلُني

ما ترقرقَ في القلب إلا نداءُ القبيلة يغتال صوتي

فهل في عيونك غيرُ السهاد طريقٌ

لأختزنَ الفرح المتشمِّع في رئتي زمنًا، قبل أنْ

يتمدّدَ بيني وبين الأحبة وجهُ المساءْ

آهِ يا رحلةً بين قلبي وقافلة الأنبياءْ

أتعبَتْني الهموم التي تتوالد في الرئتين الهموم اشرأبَّتْ

على غفلةٍ من عيون الجمارك صادفني الحزن في خُطوةٍ

فسحبت عيوني وما انسحب الشوق آهِ

بكيتُكَ يا وطني ليلةَ العرس فاحتقنتْ بالمواجعِ

كلُّ الحروف التي تهرب الآن مني

ولم تبقَ في الصدر إلا وجوهُ الأحبة والرئة المشْرَعه:

جاءني الهمُّ تمتم في أذني لحظةً فارتديت انبهاري وسرتُ معَهْ

نونٌ تتمدّد كالخندق في أحراش الريف الغاضب، تنقُرُ

ذاكرةَ «الخنراليسمو” إذ تسكنها أحلام المرضى بالزهري

النون المسكونة بالعَرَقِ الريفيِّ وأوجاع الحرس المهزومِ

على أعتاب الناضورْ

هل كانت إلا لغة الميلاد الأنقى

تُفرزها حنجرة المعمورْ؟

حين امتدَّت كفُّ الخطابيْ تكشف أوراق العصر الحجريْ

ونتوءات السرطان المتعفّن في مدريدْ

واوٌ لغةٌ أخرى تركض في حنجرة الوطن العابس أحرفها

تتقمّص لونَ الرئتين ولا تعبر أعضاء النطقْ

لغةٌ أخرى تتجاوز كلَّ الأوسمةِ الملقاة على صدر الجنرالِ المتقاعدْ

تطلع من بين قصائد «لوركا” وكتابات الأطفال على الجدرانِ الجيريّه

كي ترسمَ خارطةً أصفى لعيون الإنسانْ

تأخذ من حركات القلب اللونَ وأحوال الطقس لذا

ترفض أن تتخشَّب فيها الألوانْ

أو تخضعَ يومًا لفصول العامْ

أوراق متساقطة من ديوان أبي الطيب

مقدمة بقلم أبي العلاء

حرسٌ، موتٌ، رجالُ من عجينٍ يمتطون الخيلَ/ اسكُتْ

سكتتْ كل الدرابكْ

وعلى الأرض غيومٌ وغبارٌ وسنابكْ

حرسٌ، موتٌ، ذئابٌ تزرع البيداء خوفا

من تُرى خبّأ منكم وارثَ السقَاء بالكوفة من جرَّد سيفا

تصمت الدنيا ولكنْ

ليكن صمتي سيولاً من خيولٍ

تنهب الآفاق يا صدري الممزّقْ

زمني شيَّب فَوْديَّ فهل يصلح غير السيف والخندقْ؟

حرسٌ، موتٌ، رجالٌ من عجينٍ يمتطون الخيل/ اسكتْ

سكتت كل الدرابكْ

وعلى الأرض خيوطٌ من دماءْ

وصياحٌ وسنابكْ

الورقة الأولى

آتٍ تسبقني لغةٌ جُبت لأتقنها أطرافَ المعمورْ

لغةٌ تخرج من تيه الصمت البارد، وتخرج من أعماق الديجورْ

كي تملأ باسمكَ يا سيفَ الدوله

رملَ الصحراء وأشجار الشامْ

آتٍ لا أملك إلا وجهًا عربيًا يبحث عن أسرار الدمْ

وفؤادًا في تيه الكلمات الحجريّه

يَرْشح بالغربة والهمْ

قوس قزح يشرق في الداخل

يخبرني النورس المقبل

عن الليل تصهل في جوفه الأحصنة

تموت الحساسينُ عطشى على شرفات زمان طويل

من القيظ يمتدُّ جسراً

إلى آخر الأزمنة

وذات شتاء كهذا الشّتاء

مددت عيوني من الثُّقب، أبصرت حمناً

يطلُّ

من الشّفق

خيولا تدك حوافرها جبهة الأفق

فالأفق بحر دماء

يشقّ التواء الأزقة – طحلبها الصمتُ والتّعبُ –

تمطّيتُ: (ها أقبلت سنة الجدب عبر انكسار المواقيتِ)

وانكشف البحرُ عن سُفُن القرصنهْ

* * *

يخبّرني النورس المقبلُ

عن البحر يقذف للشط ريحاً تمرُّ على كلّ دارْ

تدقُّ تدق وجوهاً علاها الغُبارْ

سألت المسافات عن عطشٍ يستبيح جذوري

تحسّست وجهي اليُطّل، ترسّب ملحاً

على هامتي الوجهُ، إذ عرفتني السمائم خلسهْ

تقيأت لوني على عربات انتظار البشارهْ

ولوحت للرّيح تعبُر بي الموتَ، علىّ أغيّر وجهي

إذا اختلجت في المدى الألويهْ

فلم يذب الهمّ.. لكنْ.. عيون الرجالْ

تقولُ: عبرناكَ يا زمن القحط

وها نحن نمتدّ لبلابةً لا تطُال

* * *

فتحت الشبابيك في زمن القيظِ للرّيح والسابلهْ

يجيئون – واللّيل عرّش – قافلة ً من عيون

تسيلُ اشتعالاً

على وهج الطمث ما اندحرت بعدُ راياتها القافلة

تموج مدى التّيه.. قلت : التّواريخ قد بدأتْ.

فمددت إلى الريح كفّا وكفّاً إلى العابرين الجسورْ

توضأت بالطّين والنارِ، فاشتعلتْ في الجبين

رموز العشيرة صارت على الخدّ شامهْ

إذا اندحرتْ سفن الأهل يوماً

ففي الوجه منه علامهْ

* * *

تداخلت في زمن الفصل، ها برز الحقُّ وانكشف الفرقُ

بين انتظار البشارات والسّفر

يلوح على هودج السّالكين المفاوزَ وشماً

تعتّق في كُتُب السّهر

فمن يلجِم الخيل، إن نفرت للمدى غِبّ هذي العشيّات

فاختلط البحر باليابسه

على سنة الخصبِ أو قُلبت آية الهمّ حرفا

تدُكُّ الخيول، إذن ، هامة الشّرفات

فأطوي الصّحاري إلى وطنٍ كان بالأمس منْفى

وكان على كل بابٍ خفيرْ

تداخلتُ في زمن الفصلِ.. عيْني

على المدن المستردة ألوانها

وقلبي مع العابرين الجسور.