عبدالفتاح بنحمودة (ايكاروس)

1

شاعر سابق أم شاعر لاحق؟

من ميزات الشّعر التونسي الحديث التنوّع والثراء، فهو يشهد منذ حركة الطليعة إلى اليوم تحوّلات مختلفة في مساراته فمنذ ميلاد تلك الحركة الخطيرة(1968 ـ 1972) ظهرت موجات شعرية قسّمها النقاد إلى أجيال قصْد محاصرتها نقديّا، وأنّى لهم ذلك والشعر التونسيّ منفلت باستمرار.

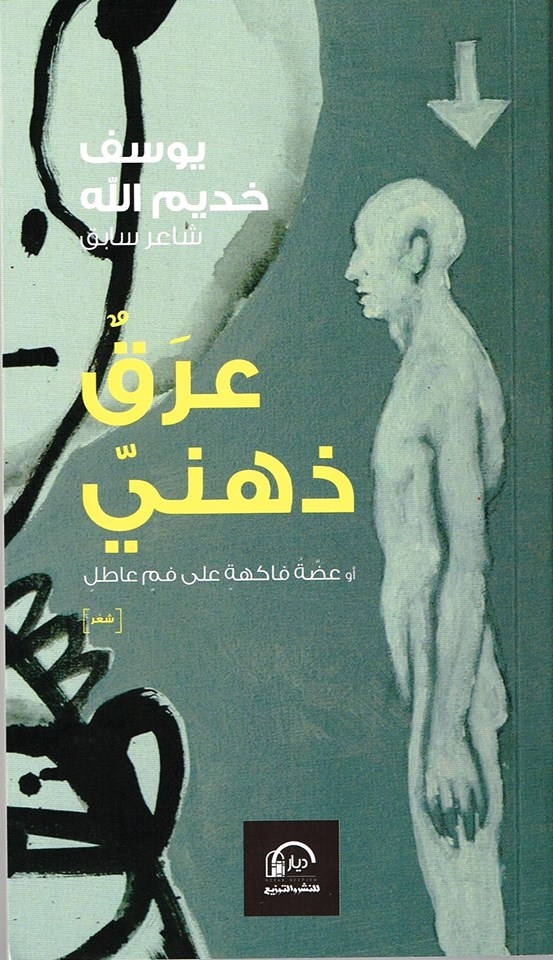

ولكنّ مسألة التّجييل أو التّحقيب لا تعنينا في شيء هُنا. لأنّ الشاعر يوسف خديم الله اخترق هذه الألاعيب والأحابيل والتقنيات وكسر أفُق انتظارها. فهو الشّاعر التونسي الوحيد الذي بدأ الكتابة في الثّمانينات ولم ينشر أعماله إلا بعد ثلاثة عقود ونيف، فكما هو مؤرّخ في بعض نصوص مجموعته الأولى “هواء سيّء السُّمعة” (منشورات بيت الشعر2013)، حتى وإن تعمّد ساخرًا وضع تواريخ نصوص بتقديمها مائة عام على زمنها الخاصّ زمن الكتابة أو نشر بعضها بتاريخها في المجموعة الثانية : “عرقٌ ذهنيّ” التي صدرت عن (دار “ديار” نوفمبر 2017). وإن كنت أردّ نسف تواريخ الكتابة إلى الرّفض والتّمرّد والسّخرية من الواقع والعالم.

ما يعنيني في هذا المقال هو التّأكيد على أن الشّاعر يوسف خديم الله، شاعر استثنائيّ عابر للأجيال فهو من جيل سابق (الثّمانينات) وهو من جيل لاحق أيضًا،من جهة حداثة نصوصه وإن كان لا يختصّ بالحداثة وحده في تاريخ الشعر التونسي والعربيّ والعالميّ من “فرانسيس بونج” و”آرثور رمبو” إلى “سركون بولص” و”وديع سعادة” و”صلاح فائق” وغيرهم كثير)، لأنّ النصوص في مجموعته الأولى “هواء سيّء السُّمعة” (2013) و”عرق ذهنيّ” (2017)، مكتوبة في الثّمانينات والتّسعينات بعضها يعود إلى أكثر من ثلاثة عقود وبعضها يعود إلى عقدين أو أكثر.

فمن جهة بداية الكتابة (الثّمانينات)، كان من المفترض أن ينشر الشّاعر مجاميعَ شعريّةً مختلفة منذ سنواتٍ لتأسيس تراكم كمّي يوطّد تجربته وتفرّده (مقارنة بمدوّنة إخوتنا في المشرق أو المغرب) وإن كان الإبداع لا يُقاسُ مطلقا بالكمّ فتُوجدُ في تاريخ الشّعر استثناءات دومًا.

لقد أحجم الشاعر يوسف خديم الله عن النشر طيلة ثلاثة عقود، ولكنّه مرّ بالنشر من خلال فضاءين (ملحق ورقات ثقافية بجريدة الصحافة 1994/1996) حيث اكتشف القُرّاء نصوصه المتفرّدة الصّادمة القائمة على السّخرية ورصد التفاصيل فكانت في نزوع إلى التّكثيف بعيدة عن التقعّر والتّحذلق ولغة القواميس التي سقط فيها أغلب شعراء السّبعينات والثّمانينات والتّسعينات.

واصل يوسف خديم الله نشر بعض نصوصه في مجلة الحياة الثقافية(1996/2006)، ثمّ اختفت نصوصه تقريبا من مشهد حطّ عليه ذباب كثير وكتبةٌ كثيرون اختاروا الأضواء والمناصب والتّركات الثّقافية في الجمعيات والمنظمات والاتحادات والرابطات والملاحق والصّحف والمجلات والدّوريات والكتب،ومردّ كل ذلك في نظري موقف من الفساد الثقافي والشعري رغم أنّه لم يُحجم عن الكتابة أبدًا.

رحل رفيق دربه الشاعر عزّوز الجملي وترك مخطوطات نائمة لدى أهله وأصدقائه وعليهم جمعها ونشرها. ولا أريد أن يتكرّر ذلك مع الشّاعر يوسف خديم الله وعليه أن ينشر ما تبقّى من أعماله الشّعرية والنّقدية(مقالات ودراسات وبحوث) لأنّ نشرها في هذه السّنوات سينقذ الكثير حسب رأيي.

فماذا تبقّى من شعراء السّبعينات والثّمانينات والتّسعينات؟

أعتقد حسب قراءتي لأهمّ ما نُشر في المدوّنة الشعرية التونسية خلال العقود الثلاثة التي تمتد من( 1970 إلى 2000 ) أن الشعر التونسي قد أنجز ما لم ينجزه في العقود الخالية (1900-1970) وأنّه واجه حداثته ومصيره وتعمّق ذلك البحث المضني منذ عام 2000 إلى اليوم. ومن هذه الجهة يعتبر الشاعر يوسف خديم الله من الشعراء التونسيين الذين طوّروا الشعر التونسي ووضعوه في أتون الحداثة ليواجه مصيره.

2

يوسف خديم اللّه

شاعر سابق أم فلاّح خسارات؟

بعْد صمتٍ طال ثلاثة عقود أو أكثر أصدر الشاعر يوسف خديم الله كتابه الأوّل الذي انتظره قرّاؤه طويلاً والعمل الأوّل: “هواء سيّء السُّمعة” (منشورات بيت الشعر 2013) كان حُسْنَ نيّة منهُ بعد إحجامه عن النشر، أملاً في أنّ الشعر التونسيّ سيخرج من الفساد الثقافي الذي عاناه منذ الاستقلال إلى اليوم. لكنّ الخيبة الحقيقية التي يعرفها الشاعر مسبقًا أنّ قرّاء الشعر قليلون ونقّاده أقلّ فمرّ كتاب “هواء سيّء السُّمعة” في صمت فَكُتب عنه القليل، وكان الحظّ العاثر أنّ أخطاء الطباعة (الإخراج الفنّي والتّصميم الداخلي وتوزيع الصفحات) قد أفسدت مذاق النشر لأوّل مرةٍ وحرمت قرّاءً كثيرين ونقّادًا من اعتماد الكتاب في دراسات وبحوث. ومن المفترضِ عادة طبع المجموعة الأولى مرة ثانيةً لتفادي هذه الأخطاء.

وها هو الشّاعر يُقدم على إصدار كتابه الثّاني “عرق ذهنيّ”/ أو “عضّة فاكهة على فمٍ عاطلٍ” في عنوانه الفرعيّ باعتباره عتبةً من العتبات.

ومن العلامات اللافتة للنظر تسمية “شاعر سابق” تحت الاسم الأصليّ “يوسف خديم الله”. وهذه التسمية أو الكنية أطلقها الشاعر على نفسه منذ سنوات في نصوص ومقالات وعُرف بها في المشهد التونسيّ والعربيّ (خاصّةً في وسائل التواصل الاجتماعي) وإن كانت تسمية “شاعر سابق” صادمة ومختلفة ومجانية فهي دالّة ثقافيّا، فقد عاش الشّاعر مُفْردًا في عزلة عن المشهد بالإحجام عن النشر عمومًا إلا فيما ندر (في الملحق الثقافي “ورقات ثقافية” بجريدة الصحافة وفي مجلة الحياة الثقافية (1996/2006)، فهو شاعر ضدّ الفساد الثقافي والشعريّ الذي بسط جناحيه على المشهد طيلة ثلاثة عقود.

إنّ مقدّمته الممْهورة بـ “الشّاعر خيط دم يتّكئ على هواءٍ” في كتابه الأوّل “هواء سيّء السّمعة” تكشف عن موقف الشّاعر من المشهد الثقافي التونسي طوال تلك السّنوات التي أحجم فيها عن النّشر. فقد سمّى نفسه في المقدّمة/ البيان “شاعر سابق و”داخل البيان” فلاّح الخسارة” لأنّ كنية “شاعر سابق” قد لا تضيف شيئا إلى التّجربة الشعرية لشاعر فذّ يشتغل على نصوصه بمهارة عالية. فله مشروع شعري بقطع النظر عن إحجامه عن نشر نصوصه في كتب، فالعملان الشّعريان “هواء سيّء السُّمعة” و”عرق ذهنيّ” يثبتان فرادة الشّاعر في بناء صوره الشّعرية الصّادمة القائمة على السّخرية وعلى إعادة اكتشاف اليوميّ والعاديّ.

والنّصوص في العملين تُنبئُ عن ثقافة عالية للشّاعر، فقد تصادت تصاديًا خلاّقًا مع تجارب شعرية وفلسفية ومسرحية مثل: “رمبو” و”ماياكوفسكي” و”رونيه شار” و”شارل بودلير” وكذلك مع فلاسفة مثل “نيتشه” و”غاستون باشلار” ومع كتاب مسرحيين مثل “برتولد بريشت” و “صامويل بيكيت” ومع رسّامين مثل “سلفادور دالي”.

ومن ثقافة القراءة المتينة التي يمتلكها الشاعر كانت قوّة نصوصه و”عرقها الذّهنيّ” الخلاّق فالعرق الذّهني هو “عرَقُ المخيّلة” فقد طاف الشاعر بتجارب شعرية كثيرة وطاف بالأديان (والأساطير (حضور أسطورة(سيزيف) مثلا وطاف بالتيارات الفنية والأدبية مثل (السوريالية والتكعيبية والدّادائية والرّمزية والواقعية السحرية والواقعية)… وطاف بالتّأملات والشّذرات مثل قراءة (اميل سيوران) ومن هنا نزعت تجربة الشاعر يوسف خديم الله إلى التّجريد عموما ولكنّها لم تكن معزولة عن اليوميّ والعاديّ والتّفاصيل والمخيال الشّعبي.

ومن الصّعب على كل باحث أو قارئ أن يكتب عن التجربة الشعرية ليوسف خديم الله إلاّ بعد أن يضعها في سياقها العامّ المتعلّق بالفساد الثقافي الذي طغى على المشهد الشعري التونسي خلال العقود الثلاثة الأخيرة فنصوص شعرية كُتبت في الثّمانينات والتّسعينات ونشرت لاحقا (من 2013 إلى 2017 ) تعسّر على الباحث والدّارس مهمّة وضع التجربة في إطارها وإن كان لا يخفى على أيّ ناقد حصيف أو باحث متنبّه أن يضعها دون تردّد في تجربة قصيدة النثر وهذا أمرٌ لا غبار عليه.

ورغم أن تجارب شعرية ظهرت في العالم بعد ذهاب أصحابها “آرثور رمبو” و”فرانسيس بونج” في الشعر الفرنسي و”أبو القاسم الشابي” في تونس وكلّ ما وصل إلينا من الشعر الجاهلي، فإنّ الظروف تغيّرت تمامًا أواخرَ القرن العشرين فصار بإمكان الشّعراء والكتّاب نشر أعمالهم نظرًا إلى تطوّر وسائل الطّباعة والنّشر. حيث لم يعد مقبولاً إحجام شاعر عن نشر تجربته وإتاحتها للقرّاء لإخضاعها للدّرس والبحث والتّحليل والقراءة والذّيوع. فهذا الأمر حدث للشّاعرين يوسف خديم الله وعزوز الجملي ومنصف الخلاّدي وآدم فتحي والسيّد التّوي وفتحي قمري وميلاد فايزة وعبد الواحد السويّح ورضا العبيدي ومحمد جلاصيّة وعادل جراد وفتحي مهذّب وسامية ساسي وغيرهم… وهذا سيعسّر مهمّة الباحثين والنقّاد مستقبلا رغم إيماني العميق أنّه لا مذاق للشّعر التّونسي في غياب هؤلاء الضّالين الذين أحبّهم.

3

يوسف خديم اللّه في : “عَرقٌ ذهنيّ”

محاولة سيّئة في الظّنّ!

لم أتخلّ يومًا عن عادتي المفضّلة في القراءة وهي أن أقرأ كلّ كتاب بسوء ظنّ مهما كان صاحب العمل أو الأثر الأدبيّ. فكثير من الكتب التي قرأتها بحسن الظنّ ساءني ما خرجت به في النّهاية. ومهما فسّرت “سوء الظنّ” هذا فلن يفهمه إلاّ شيطان/ قارئ حقيقي وليس من قارئ مزيّف أو مزعوم إلاّ ذلك القارئ “الملائكيّ” الغِرّ والغُفل. ومن هذا المنطلق فإنّ قراءة الآثار الأدبيّة هي من أعسر المهام على الإطلاق. ولم يكن يعنيني مطلقا صاحب النصّ إلاّ في القراءة الأخيرة التي تسبق تأليف الكلمات التي ستُقال عادةً. لقد صار من السّخف اليوم أن نقرأ كتابا قدّمته وسائل الإعلام بشكل فيه إسهال وإسفاف وتسويق مفضوح. وإنّ القراءة بسوء الظنّ هي القراءة القاسية التي أثبتُ بها محبّتي الحقيقية للآثار الأدبيّة وليس لأصحابها مطلقا فإذا ثبت لي عبر القراءة والتّثمين والتّمحيص الغربلة (غربلة ماءٍ أو غربلة شمس في الظّلال السّحيقة) فإنّ الحبّ يثبت لاحقًا لصاحب الأثر المقروء. وكثيرة هي المقولات الخاوية على عروشها في القراءة، فمنها من سبر أغوار النّصوص ودخل مجاهلها ومنها من أصاب ترابًا “خارج الصّحن” معتقدًا أنّه أصاب مرقًا أو “عرقًا ذهنيّا” مثل ما أصبتُ في كتاب شاعر لدود اسمه يُوسف خديم اللّه “فلاّح الخسارة” بدْءًا ومنتهى.

وإنّ قولي هذا يعود إلى انتباهي إلى نصوصه التي قرأتها(مطلع التّسعينات) في الملحق الثقافي “ورقات ثقافية” 94) ـ96) ومجلة الحياة الثقافية (1996/2006)وقد كانت نصوصًا صادمةً للقرّاء في تلك السّنوات العجافِ، فهو الذي “يمشي واقفًا إلى حتفه”، وهو صاحب “اللّسان القصير” وهو “الذي يمدّ ساقه في فخّ لاقتناص الأحذية” وهو صاحب “الفاكهة التي من ورق مقوّى لا غير” وهو “الأمّيّ الذي ينسخُ الرّعاة ويساعد عكّازه على الطريق فتقوده العِصِيّ إلى زرائبهم” وهو الذي “يحتقر العالم ويتخيّله كعْكا يتثاءَب في قبضة طفل يتثاءبُ” وهو الذي “يستنْبت الفضائح في الظّهيرة ويحصدها في اللّيل” وهو “اللّسان بلا زغب يفسّر الصّحراءَ بالشّجرة والجبلَ بالجرذان واللّصوص” وهو الذي “يترجم الرِّعشةَ إلى معدن والحنطةَ إلى بوْل يتبخّر في جيوب الفقراء” وهو الذي “رأسه قارّة سادسة يطأطئها الحذاء” هو الذي “سيبقى هكذا: فضيحةً في زغردة ولسانًا خارج الفم”، “على كتفيه سبع وثلاثون جثّة وحديقة طارئة مغسولة بالزّغب والتّعاويذ” وهو الذي “لا يحبّ الوقوف إلاّ جالسًا” وهو “الشّمس التي تخون النّهار مع أيّة نجمة عالقة في قيلولة” وهو “الموجة التي تغسل أختها” وهو “الهواء الذي يدخل يابسًا في حجارة أو شتيمة” وهو “لعاب في مظاهرة صامتة يقودها مفتاح يائس” وهو “القارئ الذي يتثاءب” بعد بضع صفحات وهو الذي “يده قفّاز ليدِه وأصابعه مراوحُ للصّيف”. هو الذي “يذهب صباحًا إلى العمل بغابة كاملة في الرّأس” وهو الذي “يترجّل في السّحاب” و”حماقاته فواكهُ ذهنيّة لا تجفّ” وهو الذي “يُلاعب فكرة الحذاء في جيبه”، وهو الذي “كما الحلزون يدخل بيتَه من أنفه”، وهو الذي “يرى البحر في السّمكة والصّيّاد في الشّبكة” وهو الذي “يرتكب الأخطاء الصّائبة”.

* * *

هذا هو يوسف خديم اللّه، لأني لم أجد تعريفاتٍ أشدّ شُحًّا من هذه التعريفات التي أعيد إطلاقها عليه دون شفقة مثلما أطلقها عليّ دون رحمة.

هذا هو العرقُ الذهنيّ وعرق المخيّلة فكلماته “عضّة فاكهة على فمٍ عاطلٍ”. وإن كانت كلماته “وخزًا بالإبر الصّينية”.

مجموعة نصوص لشاعر سابق (ثمانينيّ) نصوص مقذوفة في المستقبل كُتبت من 1984إلى 1999 وأطلقت أجنحتها من 2013 و2017 . ثلاثة وثلاثون نصّا تتراوح بين القِصر والطّول مقسّمة حسب جُذاذة أو خُطاطةٍ فنيّة على أربعة محاور “عرق راهن” يضمّ خمسة وعشرين نصّا و”عرق سابق” يضمّ نصّا واحدًا و”عرق أسبق” يضمّ نصّا واحدًا و”عرق لاحق” يضمّ ستّة نصوص، فالشّاعر لا يترك شيئا للصّدفة أبدًا، فقد رسم جذاذة أو خُطاطة شعريّة أو خارطة طريق شعريّة “Feuille de route” يأنس منها نارًا مثل النبيّ موسى عليه السلام.

لقد سمّى الشّاعر كتابه “عرق ذهنيّ” وسمّيته عرق المخيّلة، والأدلّة موجودة في مَظانّ الكتاب دلالة على عرق الذّهن “على جدار ذهنيّ مائل” (ص12) فبلا رغوة أحلق رأسي من الدّاخل (ص13)، أو أن “يذهب صباحا إلى العمل بغابة كاملة في الرّأس” (ومن حماقاتي فواكهُ ذهنيّةٌ لا تجف)) ص44 ) عقلي يسافر وأبقى ألاعب فكرة الحذاء في جيبي (ص49).

جعل الشّاعر يوسف خديم اللّه للقارئ طريقًا شائكًا مرسومًا بعنايةٍ فقد وضع في الكتاب ثلاث صفحات للتّثاؤب(أو كسل المخيّلة) (صفحات 22 و37 و51 ) وجعل عنوانين بالفرنسية Fiche de paix ص39 وéffets secondaires ص74 وعنوانا بالأنقليزية Overdose ص52 ونصّا واحدًا معنونًا بالأنقليزية في “هواء سيّء السُّمعة” بعنوان “Fast Food” (ص44).

استطاع الشّاعر يوسف خديم الله أن يترك بصْمة خاصة في الشّعر التّونسي الحديث بكتابيْن كانا نائميْن ثلاثة عقود في انتظار نشر الكتب النّائمة مثل تنّينٍ. لكن عليه إذا كان يحبّ قرّاءَهُ الذين يبادلونه “سوء الظنّ” أن ينشر كلّ خُطاطاته الشعريّة كي تكون دليلاً وإن كان النّهار لن يحتاج إلى دليل بعد الكتاب الثالث فالشّياطين تغادر حتمًا بعد كلّ كتاب ثالث لأيّ مبدع في الأرض، إمّا إثباتًا للتّجربة أو السّقوط في التّكرار على غير ذي هدْيٍ.

إنّ التحية الأعمق ليست للشّاعر على “عرقه الذهنيّ” فقط بل للفنّان والرسّام التّونسي وليد الزواري الذي صمّم غلافَ ورسوم الكتاب فقد كانت رسومه الدّاخلية عرقا ذهنيّا آخرَ فقد استنطق النّصوص ذهنيّا وأخرجها في أبْهى حلّة فكانت “عرقًا على عرقٍ” أو”كلامًا على الكلام”.

أكتوبر 2017